“明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。”这是明代作家魏学洢的文言文《核舟记》中的一幕,再现了我国古代雕刻艺术——微雕的伟大成就。

在黄岩,人们知翻簧竹雕而鲜有人知黄岩微雕。微雕,是一种以微小精细见长的雕刻技法,其作品要用放大镜或显微镜方能观看到镂刻的内容,故称之为“绝技”。黄岩微雕与翻簧竹雕一样,同列为区首批非遗保护名录。

潘承德是土生土长的黄岩人,今年77岁高龄。1983年,他的一段3毫米长的发雕《祖国万岁》,2毫米长的象牙丝雕《友谊万岁》和1毫米高的《观世音像》3件作品被送到巴拿马,在世界博览会上展出,被誉为“艺术奇葩、精巧技术”。本期,记者带您走进微雕匠人潘承德老先生。

孤独的勋章

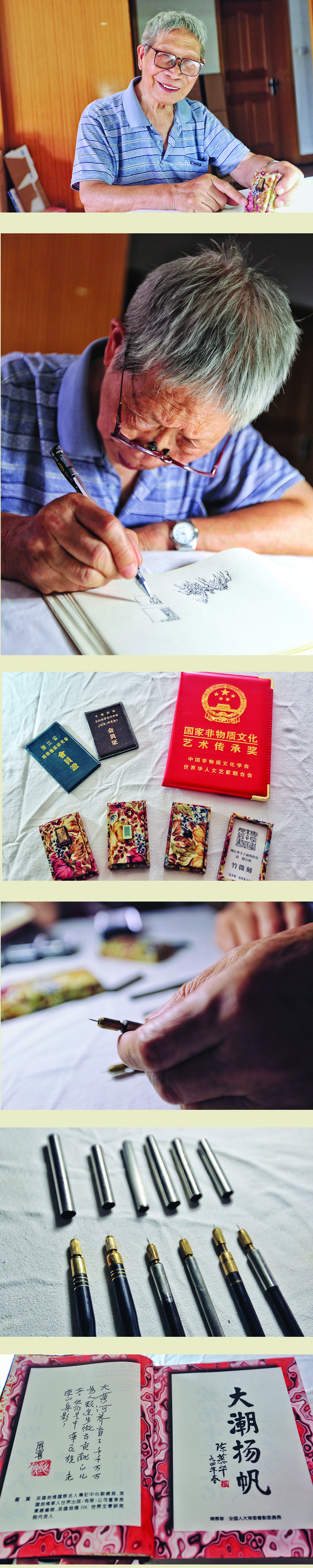

热情、亲切、头发花白却始终精神矍铄,这是潘承德老先生给记者的第一印象。老先生家里的实木沙发上堆满杂物,衣物和各类储存柜子随意摆放,“不拘小节”也是记者对老先生家客厅的初印象。而客厅中间那张方方正正的桌子上,桌布洁白,微雕工具等物件排列齐整有序,显得与房间原有的氛围有些格格不入。

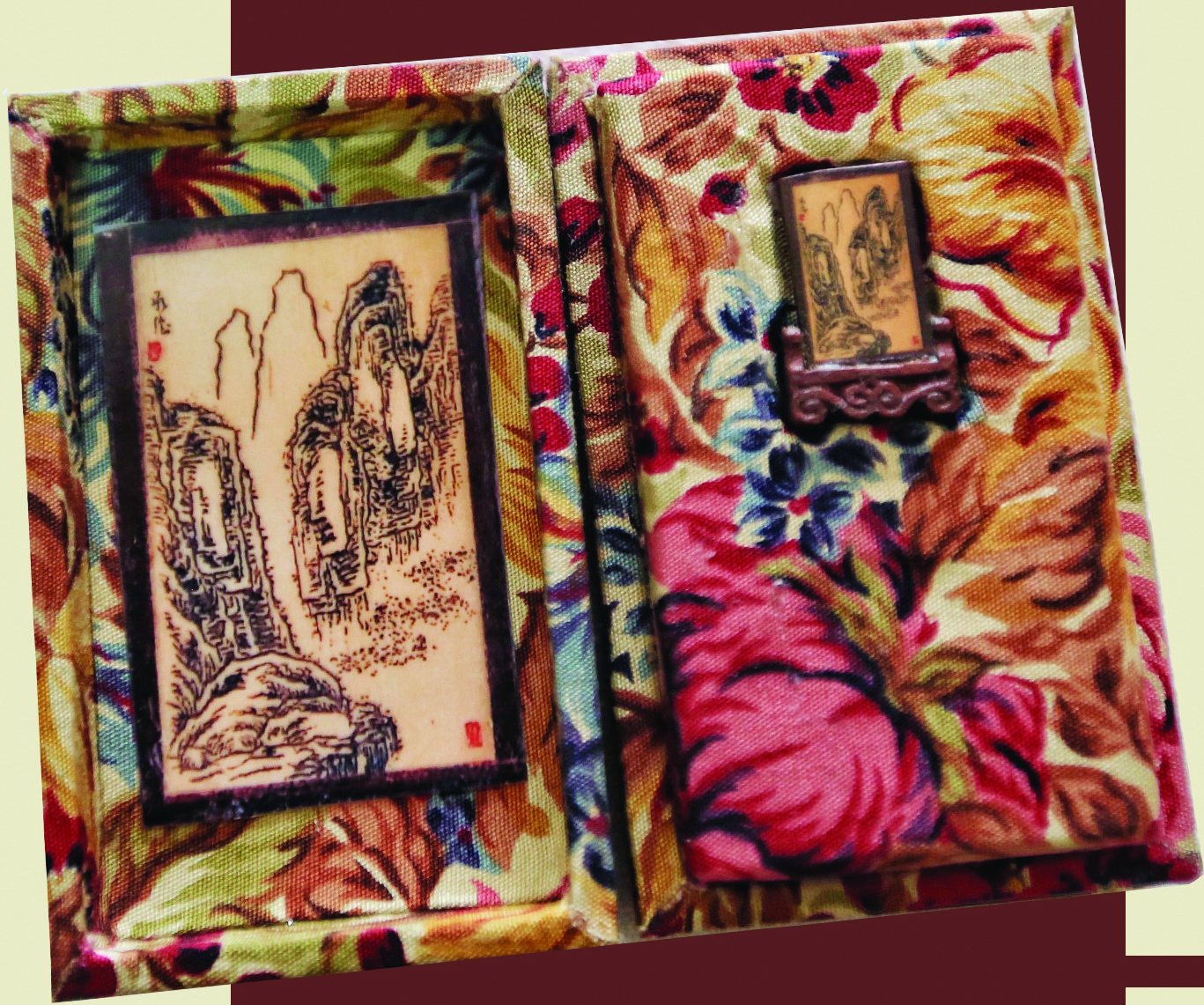

三件微雕作品被安置在碎花布制作的盒子里,身材虽微小,却有着不容忽视的存在感,它们曾是巴拿马世博会上的展品,另外还有两本会员证和一张荣誉证书,共同记录了潘老在微雕领域孜孜探索的奋斗足迹。它们是潘老孤独的勋章。

“微雕这东西,常常一坐就是好几个小时,”老先生说得颇为轻松,“但是我对时间没什么感觉的,主要就是自己喜欢。”以前在翻簧厂上班的时候,他一下班回家便开始雕刻,常不知不觉便到了深夜或者凌晨,妻子也不反对,全由他去,只是偶尔会提醒他,该睡觉了。

年轻的时候,潘承德总期盼着自己能有大把的时间可以去创作,后来到也真圆了心愿。随着改革开放的深入,他决定离开翻簧厂自立门户,主要生产工艺品。几年后,当潘承德工厂里的生产经营都上了轨道,他便将整个工厂交由妻子打理,他终于可以安心呆在家里,做自己真正喜欢做的事情。

“本来觉得微雕能赚钱,当个副业也不错,谁知不仅赚不了钱,还特别费时间。因为我很喜欢,便当作爱好,一直做下去了。”

“曾经带过一个徒弟,但是学了一年就跑了,做这个养活不了自己,再说现在的年轻人也坐不住,你说谁会像个‘傻子’一样来学这样不赚钱的活儿呢?”潘老先生抬了抬自己的眼镜,转过头来问我们。

在黄岩微雕这条路上,自始至终,只有他一人。

小玩意里藏着大技艺

打小,潘承德就喜欢呆在巷子口的那家石刻店,不吵不闹,安安静静,看着师傅们刻刻磨磨。谁也没有想到,小时候的专注,会造就他往后相伴一生的爱好。

年轻时候的潘承德就职于翻簧厂,是中级工程师。三年困难时期所带来的困难与艰苦,就连当时发展得如日中天的翻簧厂都没能幸免。“当时我们不是每天都有工作的,在不上班的日子里,我或者摆个小摊或四处奔走,靠刻钢笔补贴家用。”后来,一朋友得知他喜欢雕刻,便介绍了一位上海的微雕爱好者给他认识。自此,潘承德一脚踏入了微雕的圈子,便再也没有出来过。

在微雕之路上,潘承德并没有真正地拜师学艺过,基本全靠自己摸索。米粒、竹片这些生活中随处可见的东西成为了他作品原料的来源。他的创作灵感也因为小时候临摹的画谱、字帖而源源不断地涌现。

“最难的就是构思,其次是空间布局。”潘老先生拿起手边的竹片为我们解释,“一般雕刻画作的话会先想好在什么地方画什么,如果是文章的话,主要是掌握好字与字的间距。”

他拿起手边的微雕作品——《滕王阁序》展示给我们看,密密麻麻的字被刻在几毫米的竹片上,肉眼可见淡蓝色的笔触,却无法辨别具体的文字,只有拿放大镜才能看得清。“竖着刻尤其不容易,手一定要稳,要不刻两下间距就跑了。光这一个作品,我就刻了十几遍,这一个也不是特别满意。”

潘老先生称微雕是一个为近视而生的职业,“你们摘掉眼镜看看,比戴着眼镜清楚多了。”

“我刻的时候完全能看清上面的字,”潘老先生像是知道我们的疑惑,他又继续解释,“刻之前我会在原材料上涂上一层墨,这样雕刻过的线条是白色的,黑白对比会更显眼一点。”

潘老先生又拿起手边一个并不起眼的竹刻给我们看,在边长仅仅为2mm的竹片上,清代赵石刻的九字被原原本本地展现出来,“其实临摹作品是最难刻的,”老先生语重心长地说,“自己画的东西比较随性,别人看不出好坏,但是临摹得像不像,一看便知。”

“有时候因为雕刻需要的刀头太细了,刻几下刀头就会断掉,我就要一直磨一直磨。”老先生给我们展示自制的刻刀,这一套刻具,从组合拼装到打磨,都是他自己完成的。他还会根据自己雕刻时候的需要去打磨不同的刀刃,粗细斜扁全靠自己掌握。

“其实,微雕没有所谓的天赋,就是痴迷地喜欢和反复地练习。”潘老先回忆起他年轻那会的创作时光时说道,“光画画我就会画上很多遍,直到完全背熟每一跟线条的走向,才会拿起刻刀。”他手握笔杆,微微挪动,三两笔便描绘出一座延绵的群山。

一雕一刻间名声远扬

对于在巴拿马世界博览会所取得的成就,潘老先生很是自豪,毕竟自己的微雕作品得到了认可。老先生起身回屋翻找,拿出了两个会员证和一份荣誉证书,还有一本厚重的《世界名人录(中国篇)》。

潘老先生拿起一旁的《世界名人录》,打开被标记的一页。最右侧居中的一段文字,是对潘老先生的具体描述:潘承德,男,1943年1月生,浙江省黄岩市人。1983年以米粒微雕观音佛像、一毫米朱文篆刻“友谊万岁”参加巴拿马世界博览会,被誉为“艺术奇葩,精巧技术”。

对于自己的微雕作品,能得到海外朋友的认可,潘老先生的兴奋之情溢于言表。然而,更让老先生开心的,是越来越多志同道合的人开始主动联系他。“当时我收到台湾一位同行的来信,”老先生显得有些怀念,“他希望我可以寄一些我的作品过去,但是在当时,我没敢回信。”虽然没能继续交流,但这封信件,让老先生认识到,自己在微雕行业里似乎有了一些名气。

1993年,潘承德加入了浙江省精微艺术研究会。那时候对他而言,是他微雕生涯的“黄金时代”。

然而,岁月如斯,逝去的早已逝去,但每一件雕刻过的作品,都深藏在潘老先生的记忆里。他轻轻摩挲着仅剩的山水竹微刻,不再言语。