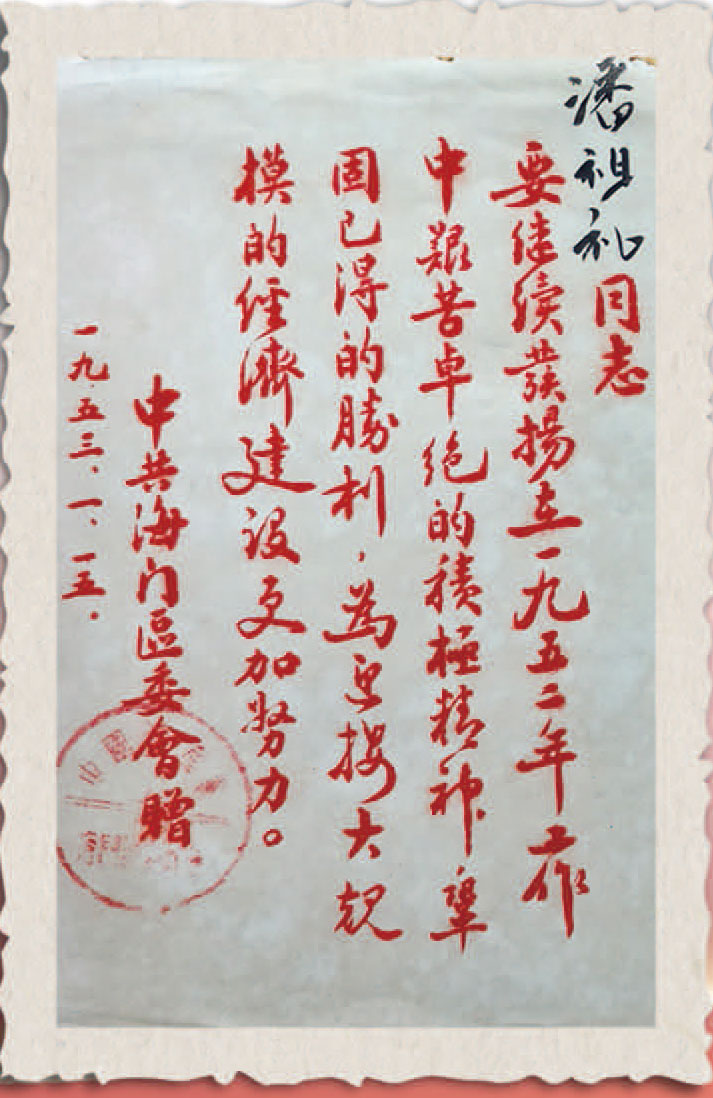

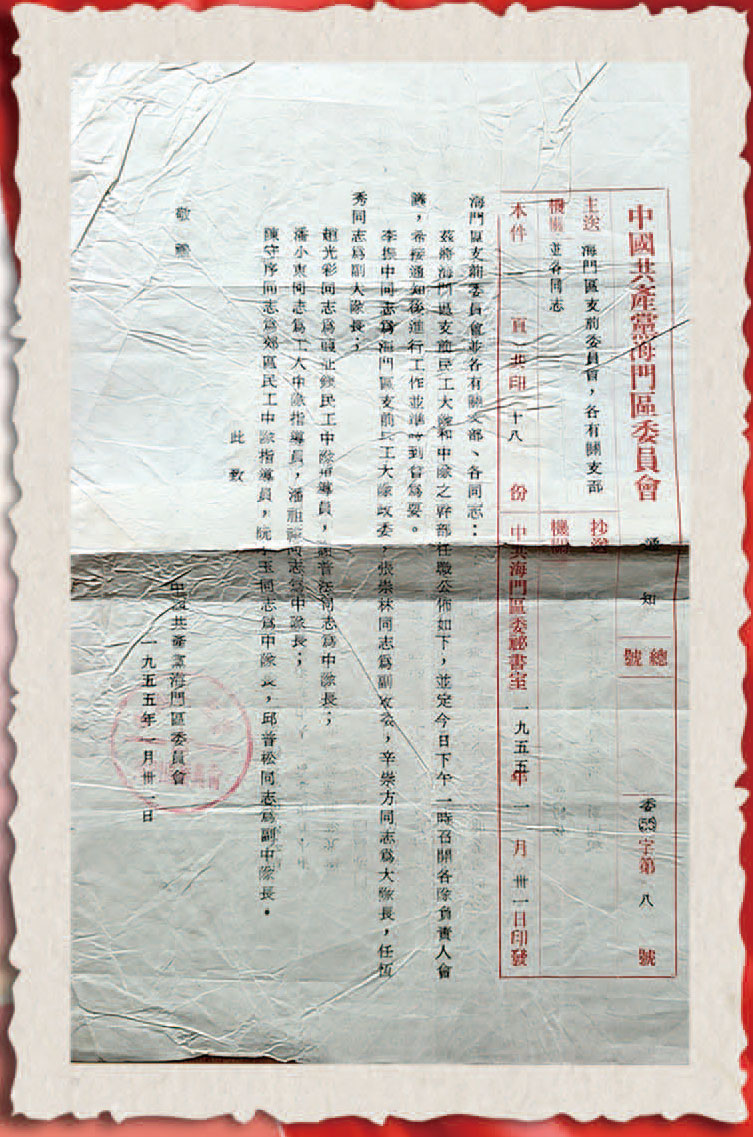

“海门区支前委员会并各有关支部、各同志:兹将海门区支前民工大队和中队之干部任职公布如下:李振中同志为海门区支前民工大队政委,潘祖礼同志为工人中队中队长……”

这是一张70年前的任命书,曾服务于解放大陈岛战役的支前运动。在那场具有重大历史意义的战役里,它是军民团结、鱼水情深的有力证明,也珍藏着一位93岁老人难以忘怀的红色记忆。如今,再看纸张泛黄、字迹斑驳的它,仿若能将人重新带回到那火热的战场前线,共同加入一场轰轰烈烈的支前运动……

人民支前热情高涨

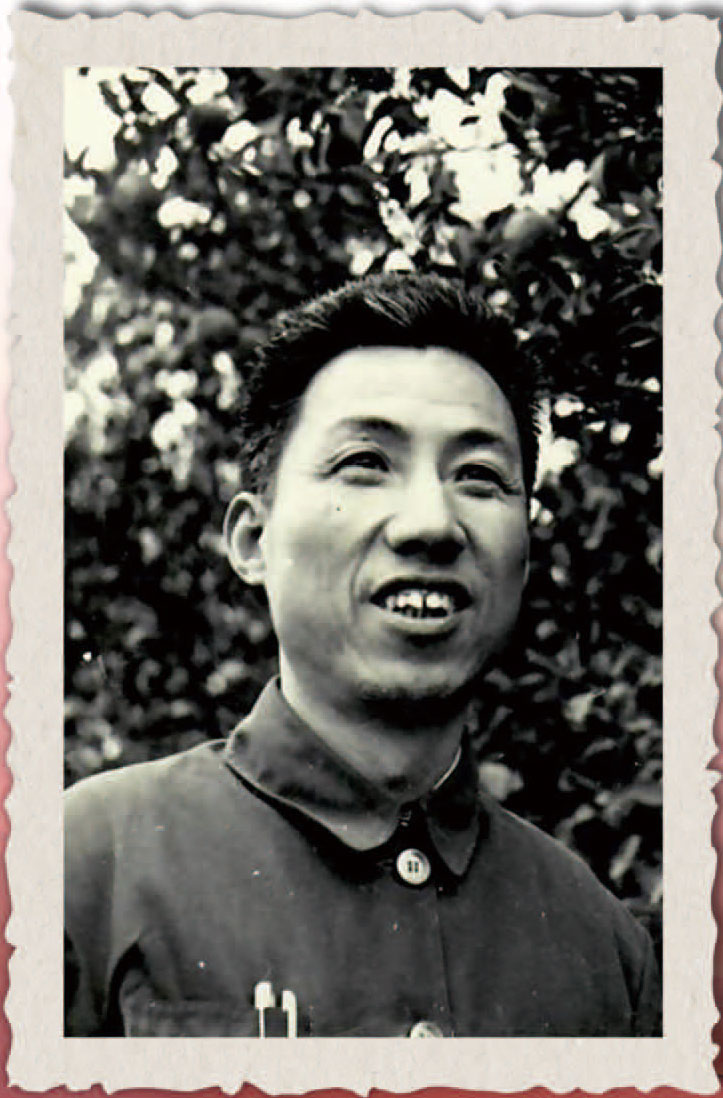

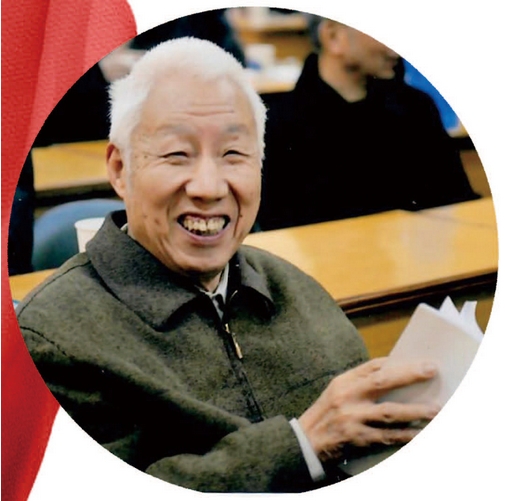

1955年1月18日清晨,23岁的潘祖礼吃完早饭后,匆匆赶往海门区委大会堂。作为海门区委工业手工业科的一名机关干部,他需要参加政府组织的例行会议。

“那天早上一切都那么平静,没有人知道附近海域即将迎来一场激烈的战斗。”潘祖礼说,“直到一位参会的部队首长突然宣布‘今天中国人民解放军陆、海、空三军联合作战,解放一江山岛。’大家才意识到,窗外的阵阵轰鸣声是解放军的战斗机飞往一江山岛的声音。”

一江山岛,台州东南35公里海域附近的一座美丽小岛。它由两座蝶翼形小岛组成,和大陈岛、屏风山、竹屿、洋歧等岛屿一样,皆属于大陈列岛的一部分。彼时,大陈列岛还是国民党残部在浙江沿海诸岛的指挥中心,也是敌海军特遣队的前进基地。国民党残部企图以此为反攻大陆的滩头阵地,不断派飞机、军舰对台州、温州等地进行袭扰,破坏渔业生产及海上交通,严重危及沿海军民的生命财产安全。

面对严峻的对敌斗争形势,中央军委批准同意成立浙东前线指挥部,任命华东军区参谋长张爱萍为司令员兼政治委员。同时组织空军前指(即空军前敌指挥部)、海军前指、陆军前指、后勤前指组成指挥中枢,统一组织指挥解放浙江沿海岛屿。

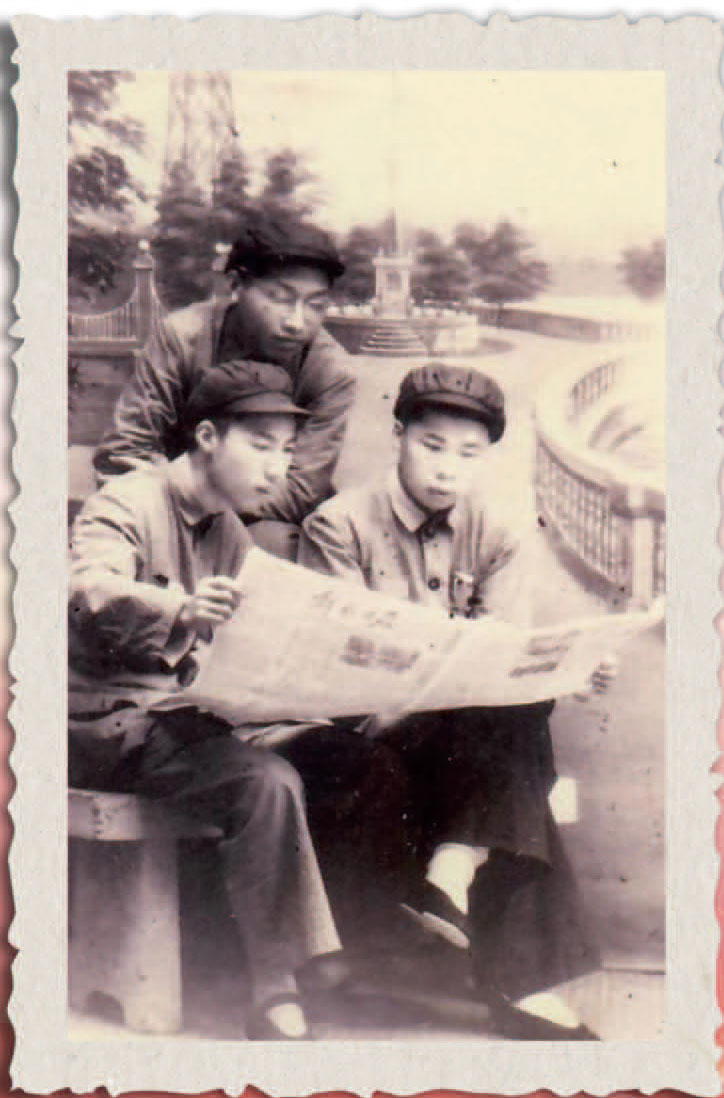

“解放一江山岛的战斗已经打响,但由于保密工作做得太好,地方上对支前工作可以说是毫无准备。”潘祖礼回忆道。会上,根据部队要求,海门区委当即进行全面动员部署,采取紧急措施,对筹措物资、救治伤员、俘虏安置等内容进行工作分配。潘祖礼曾在海门区总工会工作,因此领导交给他的任务是配合工会组织工人群众抬担架,接手转移伤亡战士。动员消息一发布,广大职工群众支前热情高涨,立刻加入到这场轰轰烈烈的“临时运动”。

“担架不够用,大家把家里的棕棚床拆掉抬伤员;护工不够用,妇女老人齐上阵当护工。”潘祖礼笑着说,“有位工人正在理发,理到一半,听说有支前任务,留着‘阴阳头’帮忙去抬担架。还有农民听到支前消息,从乡下赶来帮忙,可见广大群众支前的热情多么高涨。”

他们将永远被铭记

一江山岛战役打响后不久,捷报传来:人民解放军的首次海陆空军联合作战,以摧枯拉朽之势解放了一江山岛,胜利的红旗已经插在了一江山岛主峰——203高地之上。

当晚8时起,从前线归来的伤员、阵亡战士、俘虏陆续到达码头。在海门码头守候着的人们看到前线的机动船归来,立刻投入到紧张的救援工作中。“救援船的船舱不大,一次能接十来个伤员。”谈到救助伤员,潘祖礼的目光里充满了崇敬,“爬进船舱时,一阵阵血腥气和火药气扑鼻而来。我抱起一名受伤的战士放上担架,把身上的棉衣给他盖上。”

冬季的海边,寒风凛冽,衣着单薄的潘祖礼却感觉不到寒冷,他加快脚程把伤员送到附近的临时医院,再次折返至码头继续开展救援。

战争是一面镜子,能够让人更好地认识和平的可贵。对于这句话,已经93岁高龄的潘祖礼深有感触。那天,当他折返至码头,有一具烈士遗体需要他用担架运送到枫山脚下,看到遗体面孔的那一刻,他的心无比震撼。

“他是一个年龄和我差不多的年轻人,只有20来岁,可是他牺牲了,为了我们活着的人的幸福牺牲了。”说到这里,潘祖礼已经泣不成声。在烈士的棉衣里,他发现有一张布片标记着烈士的姓名、出生年月、籍贯、部队番号、血型等信息,这些信息深深地印在了潘祖礼的心里,再也无法忘怀。

一江山岛战役中,解放军战士全歼国民党驻军王生明部1086人,其中俘敌567人,毙敌519人,解放军阵亡官兵454人。为了安葬好烈士,除黄岩、临海、温岭棺木店的存货全部运到海门外,不少群众还将自家的寿材也奉献出来,让烈士们早点“入土为安”。

1956年3月4日,浙江省人民委员会为纪念中国人民解放军陆海空联合作战解放一江山岛而牺牲的烈士,在枫山修建烈士陵园。此后,潘祖礼多次前往瞻仰拜谒。

如今已是太平模样

一江山岛战役的胜利,彻底打破了国民党军队精心构筑的大陈列岛防御体系,让国民党军队在浙江沿海岛屿的防御陷入绝境。浙东前线指挥部趁势追击,准备对大陈本岛登陆作战。

1955年1月31日,海门区委召开区支前委员会暨支前民工干部会议,并发出通知,公布了支前民工大队和中队干部名单,潘祖礼被任命为工人中队中队长。

“一江山岛战役没来得及发的支前任命书,在打大陈岛前发给我们了,它跨越了两场战役。”潘祖礼笑着说。当时,蒋介石下令实施大陈岛军民撤退计划。在美国海军的协助下,大陈岛上的敌军和岛上的居民先后撤退和被劫运至台湾。1955年2月26日,南麂山列岛解放。至此,浙江省沿海所有敌占岛屿,已告全部解放。

大陈岛解放30年后,潘祖礼第一次踏上了大陈岛的土地。此时的大陈岛在垦荒队的建设下,昔日浩劫留下的满目疮痍早已发生了改变。“岛上人来人往,有了兴旺的小镇,一派欣欣向荣。”潘祖礼说,他也曾登上过一江山岛,岛上也早已看不到战争的痕迹,“我想起了那个牺牲了的战士,如果他能看到如今的太平盛世,一定会很高兴。”

2025年2月28日,在大陈岛解放70周年之际,潘祖礼写了一首诗,缅怀先烈。

纪念大陈岛解放七十周年

潘祖礼

当年小试海陆空,

一举登岛建奇功。

从此浙东开太平,

碧波万顷吹和风。

垦荒精神创佳绩,

劫后花开别样红。

缅怀先烈继遗志,

复兴中华归一统。

如潘祖礼所说,七十年来,他在岗位上始终兢兢业业,哪怕花甲之年退休,他依然“离职不离志,退岗不褪色”,投入到新的工作中。他不仅担任多所学校的校外辅导员,经常为学生开展爱国主义、集体主义和革命传统教育,还深入基层担任行风监督员,为多个单位部门“挑刺”“把脉”,用余热温暖着橘乡人民。

“我不知道该怎么报答那些牺牲了的战士,只能继续完成他们的遗志,竭尽全力为人民的幸福生活作贡献。”潘祖礼说。