历史上的黄岩,作为浙东门户,战略地位十分重要,“台州濒海者四县,而黄岩扼其中,海门、金清、松门、隘顽诸海口俱在县境,故台之海,以黄为最重”。然而眀代初年,浙江沿海遭受倭寇的长期劫掠,民众苦不堪言。洪武十七年(1384),朝廷派信国公汤和与明威将军方鸣谦(方国珍之侄)巡视海门,在浙江沿海筑卫所城59座。洪武二十年(1387),设置海门卫,开辟一条长40多里的黄海驿道。从县城经闸门头、山下郎、山头店、埭头、栅浦、葭止,进入海门卫。沿途设立白石、半洋旦铺(闸门头)等多个兵铺,在半洋旦和风水山(山头金)设立烽火台,并于白石岭驿道口设立白石关。从此,白石岭成为一道通向台温、黄太两条驿道的重要关隘。

一

白石关位于方山北麓的山岙内,地属江口街道唐家岙村。因白石岭下有关公武圣庙,俗称岭下堂,“堂”为“唐”的谐音,故名唐家岙。历史上曾涌现出清代进士管世骏、定海镇总兵张连胜等知名人物。今存有凤翼里、朝北屋、三透里等明清时期建筑,白墙黛瓦错落有致,保留着些些古味。

一条古驿道斜斜的通向东南方,消失在茫茫大山中。我撑着雨伞,登上了没有石阶的山道。山路由不规则的石块铺就,石头大小不一,石色黝黑,圆润光滑。徐徐前进,经一座凉亭,额“白石亭”,看去略显古朴。亭柱上一副对联“活水有源头,万顷雨盈晴不涸;崇冈有好处,片云朝去暮还来”,却是应景。回头看整个山岙,烟雨中,恰似一幅宁静的水墨画。

上行十几分钟,遇一座小庙,便驻足观望,见额题为“朝阳宫”,估计这便是半岭堂了,传说这里常有狐仙出没。

再行十几分钟,前面出现黄墙碧瓦,隐隐传来木鱼梵呗声,顿时心安,知是白石寺到了。

眼前出现一堵几十米长的院墙,墙头爬满苍翠的藤蔓。墙体厚实,一个拱形洞门,苍苔斑驳,有浓浓的岁月韵味,这便是传说中的白石关遗址了。入内,步入长长的路廊。找到白石寺的正门,穿过天王殿,见大殿里有四五位出家人正在诵经,二三白衣在拜佛。一只小黄狗看见我友善地摇尾巴。出来一位老人,自称本寺的负责人管老伯。听我自我介绍后,管老伯热心地充当向导,带我参观整座寺院。

二

白石寺建在白石岭岗头,古时候,这里是黄岩通往路桥的古驿道关口,黄岩城东、江口、上辇一带乡民去路桥从此翻越过岭最为便捷。寺院看似一座小四合院,西南朝向,前金刚殿,后大雄宝殿,东西两厢房,全是当地民房式样,砖木结构,独层单檐,黄墙黛瓦。大殿里供奉三世尊等佛像。大殿门口的一对楹联颇有禅意,“任世事变迁到头来仍存千般色相;本佛门慈悲归根处自有一点婆心。”屋檐雨水滴嗒,伴随着悠悠梵声,好一个幽静场所。

东厢房上层挑出一角,谓观音阁,内坐千手观音。站在殿前的平台上远眺,正南即路桥方向,群山如墨,飞龙湖仅见白汪汪的一片;抬头西望,丫髻岩烟雨茫茫,宛若仙境。北边被山体挡住,雾霭飘渺,不能见一点风光。

下楼,再观察周边形势,南北院墙连接着两条山冈,北墙约40米长,高三四米,厚1米有余;南墙也有20多米,其中有一部分是近年重砌的。南北墙相距四十多米,将寺院合围中间,犹如一座小城,故而今人都称院墙为城墙。其实也没错,如此险要关隘,只要守住洞门口,便成一夫当关万夫莫开之势。

嘉靖三十七年(1558)五月四日,一股遭受我军民合力痛击的倭寇从海门溃退,向黄岩方向逃窜,沿黄海驿道涌入白石岭下,想从白石关走路桥。时任浙江按察使令佥事的唐尧臣,指挥官兵坚守关口,奋力抗敌,倭寇连续几次冲击都未能突破,伤亡严重,只得灰溜溜地败退。后从官河水路逃往温岭新河。

时过数年,有位行脚头陀经过此地,见关驿满目疮痍,怨气弥漫,南麓倭冢累累,乌鸦哀鸣,法师心生怜悯,发大慈悲,便以原驻兵营房作殿堂,做法事超度这些战争亡灵。事后建殿堂,塑佛像,自此古驿道上往来人众频繁,一方太平。

民国《黄岩县志》有记载,白石寺原名白石岭下堂(疑有误,相对于山脚的武圣庙下堂,此处当作上堂),初建于明隆庆四年(1570),释涵阳建。原有大雄宝殿3间,东西厢房各3间,南边有路廊茶亭7间。清康熙四十七年(1708)文玺重兴。

传说中发心初建寺院的僧人,是否涵阳法师已无从考证,昔时的殿堂也早已毁于非常时期。今日的一切都是上世纪末当地信众筹资重建的。由于在两城墙内的旧址上复建,那规模当与旧貌相近。

三

路廊,又唤风雨亭,乡人俗称茶亭。为石木结构,五檩构架,乃清光绪二十三年(1897)重建。亭内有一方石龛,供奉着泗洲大圣像,下方刻有建造日期,为道光二十二年(1842)。长廊方柱上也有几处刻有功德主的姓名。从这些落款时间推测,风雨亭也是各时期都有重建、修缮。

廊门旁角落里立一块石碑,上额“茶永垂不朽碑”,仔细辨认,碑文为:“夫以险阻要之区,无如于此地,后达台郡之路,不少往来,前通海角之乡,常多客乎!况途长每有风雨之患,岭峻讵无饥渴之危。诺毕两岙之相接,赖一椽之所蔽。不料兵燹被毁,片石无存。焕等屡顾不忍,会集同人募化劝捐,更新寺宇,由是鸠工庀材,既获攸居之庆,解烦止渴,庶几咸饮之欢。爰立各花户并田亩山地,谨勒石以垂久远”。左边为捐款者田地、山地几亩,姓氏人等若干。落款为光绪十一年岁次乙酉(1885)桂月。(字体年久难识,回家翻阅金渭迪先生《黄岩金石志考》同文内容以填补之)。由此知晓,茶亭行善,终年累月免费为行人提供茶水,解乏止渴,充当驿站、中转站的功能,虽为小事,却是功德无量。可见一方民风之淳朴。

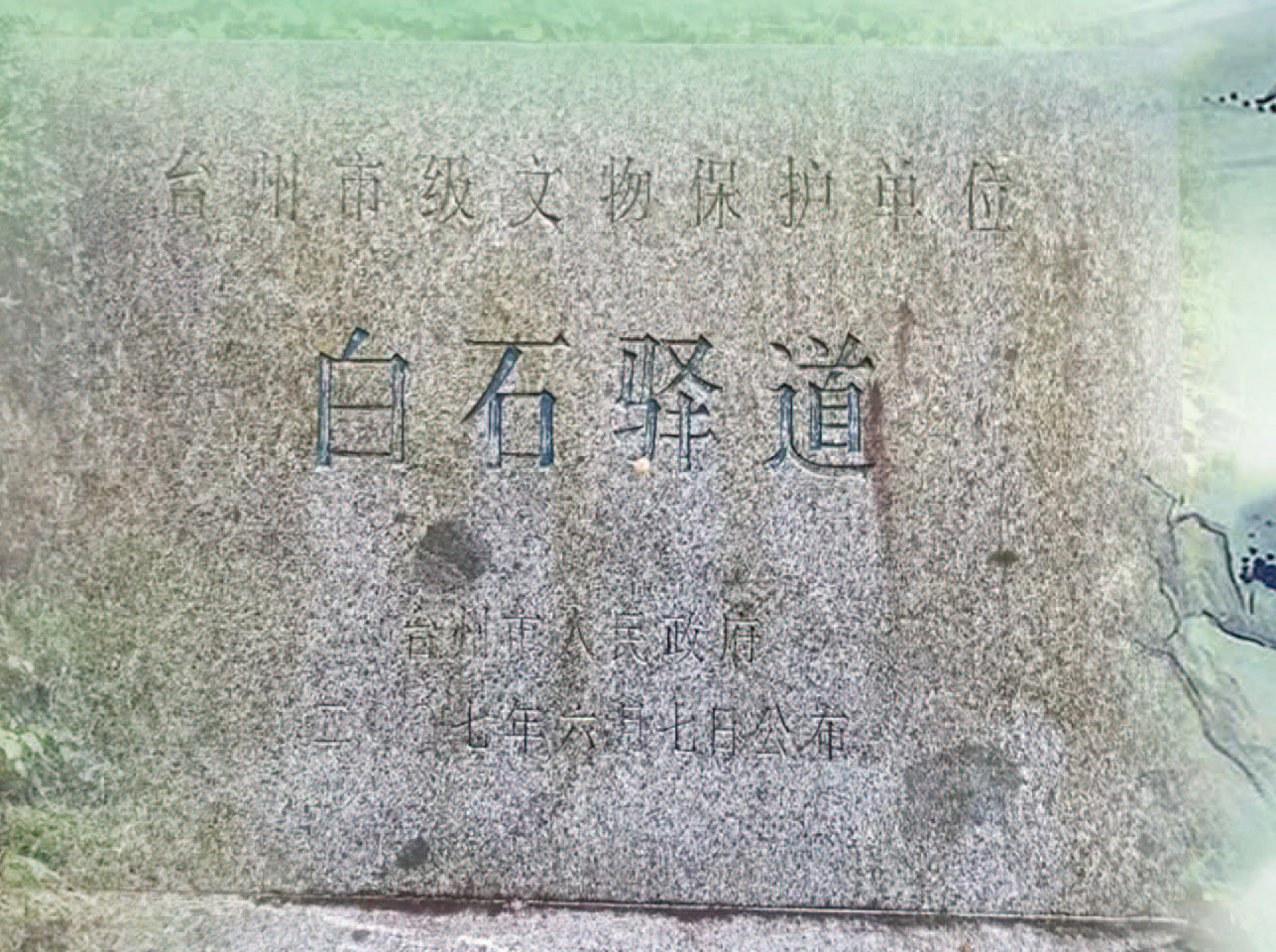

雨渐停。出南城墙便是下山之路,右边是茂密的树林,左边却是一片竹林,秋风过处,竹枝摇曳,婆娑呕吟。下至百步处,见一石碑,乃台州市政府所立市级文保单位“白石驿道”碑。背面有简介:“古道以片石、卵石混合铺砌而成,自埠头堂、盐岙分别起步,沿山成‘Y’字形合而为一,过白石关直通黄岩唐家岙,长5公里。沿途分布有东汉至南宋的青瓷窑遗址14所。明洪武年间为抗倭而筑白石关。”

返回寺庙,已到午时。管老伯送我下山。

暮春时节,闻说白石关隧道已通车,我便骑车去感受一下。隧道分左右两孔,为单向分道行驶,长度为999米。穿过隧道,即是路桥的埠头堂村了。埠头堂有唐代古刹普福寺,山门前尚存文物普福五塔。寺院附近有木鱼山窑址,为沙埠青瓷窑系之一。

碑文所载古驿道,此处已成为平坦宽阔的水泥公路。回望白石岭,山色葱葱郁郁,生机盎然。岭头树木掩映处,那黄色的殿宇正是白石寺的庙宇。山脚下是大片的枇杷林,正值枇杷成熟,不时有人挑着果子从古道下来,园中也满是采摘的果农。我往枇杷林深处走去。深入山谷,已悄无人声。这山南的古驿道也与北边的一样,没有台阶,只是由块石筑垒,石色油光锃亮。路况较北山的略为平缓,曲曲地向山上延伸。没找到传说中倭寇旧坟,唯见竹林成海,绿纱如烟,气象氤氲。仰望白石关,白石寺渐渐明朗。