一、蓝光穿透夜幕时

凌晨三点,浙东南智算中心机房亮如白昼。成千上万盏服务器指示灯同步明灭,工程师黄志俊的镜片映着跳动光斑,他触碰机柜,金属外壳的震颤如巨型生物脉搏——这是400P算力在机器“血管”里奔涌的脉动,相当于20万台高性能电脑同时苏醒时,集体发出的生命共振。

“你听,这是数字时代的春耕声。”黄志俊的声音裹着精密空调的嗡鸣,在恒温恒湿的机房里轻轻散开,他面前的屏幕上,算力负载曲线像田野里起伏的麦浪,红色峰值处标注的“T3出行驾驶舱”“生物基新材料数智化干湿一体公共研发平台”“智慧医疗”“柔川AI大模型”,正是这片“数字田野”里正在生长的作物。

这片“数字田野”扎根黄岩。这块被算力浸润的土地,是一座用模具雕刻生活、以蜜橘甜润千年时光的县级区。眼下正经历着静悄悄的变革:智算中心的蓝光下,柑橘园温室、玩具厂流水线、农民的智能手机里,算力这一新质生产力正重塑着这片古老的土地。

而更令人惊叹的变化,藏在鸿之微生物基新材料数智化干湿一体公共研发平台的反应釜里——一颗土豆“变身”高附加值新材料,从投料到产出仅需7到8小时。

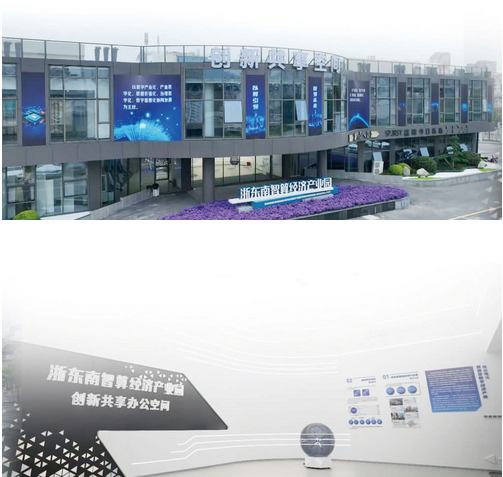

2025年早春,浙东南智算经济产业园创新共享空间的电子屏实时更新数据:开园以来,招引企业超25家,营收超10亿元。这些冰冷的数字背后,藏着无数温热的故事——是土豆挣脱“餐桌宿命”变身疫苗佐剂的突破,是模具在AI笔下缩短一半研发周期的重生,是蜜橘借数据之力提前两月挂上枝头的惊喜。

阳光透过落地窗洒进来,落在访客驻足观看的展板上,这些关于算力的故事,正随着光影慢慢铺展。

二、当“模具之乡”遇见算力缺口

2022年深秋北京,区政府带队招引数字经济产业,却连遭三家企业婉拒。“数字经济三要素:数据、算力、算法——你们连像样的敲门砖都没有。”CEO的直言戳中痛点。“你们有税收优惠?中西部的园区能给得更多;你们有产业用地?很多地方的政策比你们更宽松。”一位AI企业CEO的话像块重石砸在心上,语气里的直白不留丝毫余地,“数字经济的核心是数据、算力、算法,这三样你们一样都拿不出手,我们凭什么把项目落在黄岩?”

彼时黄岩,2000多家模具企业占全国产值近十分之一,却困于设计周期长、改模成本高。台州市世玩欣玩具有限公司生产负责人王海来曾对着订单发愁:“机器等人,人等料,像老牛拉破车。”2021年春节前,工人连夜赶工,手推车划出刺耳噪音。

不止是制造业,黄岩的新材料研发也在“慢车道”上徘徊。就像土豆淀粉改性——土豆里的淀粉本是天然的“分子积木”,无数葡萄糖分子连在一起,能搭出可降解包装、疫苗佐剂等五花八门的新材料。可这“积木”的结构太复杂,传统实验室里,研究员靠人工一次次试错,像蒙着眼睛在迷宫里找出口,往往要耗两三年、做上千次实验、投数百万资金,才能摸到一点门道。

改变的契机,藏在2023年4月的一场会议里。当时《黄岩区数字经济创新提质“一号发展工程”实施方案》即将出台,区政府会议室的灯光连亮了三个通宵。“先建算力中心,还是先引企业?”这个像“先有鸡还是先有蛋”的问题,被区领导一句“没有条件,就给黄岩造一个条件。”拍板定论。算力中心先建起来,才能把数字经济的“门”敲开!

区国投智算中心工作专班负责人保存的会议记录上,密密麻麻写满了公式与数字:建400P算力需要多少平方米建筑用房、投资额度是多少、能耗指标PUE多少?这些数字又与模具企业的研发周期、研发成本反复碰撞——当看到“智算中心首期投资7.53亿元,全区模具产业数智化改造后可提高10%效率”的红笔标注时,所有人都明白了:这不是一笔简单的投入,而是给黄岩产业买的一张“加速票”。更重要的是,当时浙东南地区还没有智算中心,黄岩若能抢先布局,就能握住区域算力枢纽的“钥匙”——后来鸿之微科技的到来,恰恰印证了这份远见。

还记得中科寒武纪的工程师第一次带着AI芯片来到黄岩院桥镇时,繁荣置成创业园正在建设中。在2024年6月的梅雨里,台州市永宁智算科技有限公司的负责人站在机房外,看着验收人员在报告上签下名字,突然想起一年前在北京,那几家企业婉拒的尴尬。不经历风雨,怎么见彩虹!

机房内,寒武纪芯片阵列缓缓启动,细微的蜂鸣渐渐汇成轰鸣——400P算力,相当于每秒完成40亿亿次浮点运算,足够让二十万台电脑同时展开想象。验收专家用了三个小时完成了所有测试,最后在报告上写下:“省内领先的国产公共算力服务平台,具备支撑大规模AI训练与推理的能力。”这一刻,黄岩的数字时代,终于被这声轰鸣叫醒了。

三、算力灌溉的产业新芽

阳光把鸿之微生物基新材料数智化研发平台的实验室晒得透亮。反应釜里的溶液轻轻翻滚,离心机高速旋转产生的气流带着细微的哨音,一批经过基因编辑的高淀粉土豆,正在这里经历一场“华丽变身”。数小时后,干燥机吐出的改性淀粉,会褪去土豆的“烟火气”,成为可降解包装的环保原料、疫苗佐剂的关键成分,附加值一下翻了数十倍——就像给普通的土豆,镀上了一层科技的光。

这场“变身”的密码,藏在算力里。2023年10月浙东南智算中心开园时,那股澎湃的算力就像一块磁石,吸引着远方的企业。长期扎根上海、专注新材料数字化转型的鸿之微科技,就是被这股“磁力”引来的。去年7月,企业刚落地黄岩,就马不停蹄地与智算中心联手,搭起智能研发平台。经过数月攻坚,今年8月,国内首个干湿法一体生物基新材料智能研发创新中心终于落地试运行,像在黄岩的产业土壤里,种下了一颗新的种子。

在黄岩,被算力点亮的不止新材料产业。黄志洪的办公室里,“柔川”大模型正在上演一场特别的“时装秀”——屏幕上,洗发水包装瓶、护手霜罐子像有了生命,随着参数调整扭动曲线,三秒内就排出三十套方案,最后定格的那款护手霜包装,还带着“红美人”柑橘的纹理,透着黄岩独有的甜。

“以前手绘加建模,一套方案要熬三天;现在AI出图,我们只需要修修补补,效率翻了十倍。”黄志洪翻出手机里的老照片:2022年夏天,十几个设计师围着绘图板争论,皱巴巴的图纸散了一地,阳光从窗户照进来,把每个人的影子拉得很长。如今,“柔川”模型成了行业里的“香饽饽”,广州的企业专程来黄岩取经,还催生出新的商业模式——给中小企业按次算钱。有家小化妆品厂,以前请不起专职设计师,现在花三百块就能要十套方案,划算得很。订单系统上,43家付费用户的名字,像一串成长的脚印。

算力的魔法,还飘进了田间地头。宁溪镇晨湖果蔬农场的温室里,黄大荣的手指在手机屏幕上轻轻滑动,柑橘大棚的温度曲线就跟着起伏。“夜里16度,白天23度,这是‘红美人’最舒服的温度,差一度都不行。”他点开监控画面,青黄色的果实挂在枝头,叶片上的传感器像细小的银铃,把土壤湿度、光照强度、果实糖度的数据,实时传给三十公里外的智算中心,系统再自动调节遮阳网和喷灌设备,比老农夫的经验还准。

去年,靠着这套智能温控系统,“红美人”提前两个月上市,每公斤卖出160元的高价。黄大荣翻着微信钱包里的到账记录,嘴角忍不住上扬:“以前种橘靠天吃饭,现在靠数据吃饭,心里踏实多了。”

四、生长的产业生态网络

浙东南智算经济产业园运营负责人刘兵的办公桌上,放满了人工智能、算力等方面的书籍、资料,笔记本上记着“无人驾驶”“AI医疗”“数据标注”“土豆淀粉改性”等混合词汇,这些看似不相关的词汇,被算力串成了一张网。同时为了更好地做好企业一站式服务,在各园区都设有临时工位。她说:“算力像水,哪里有裂缝就流向哪里”。

浙江光昊光电科技有限公司实验室,潘君友盯着有机半导体材料前线分子轨道分布模拟图。“用智算中心算力建研发大模型,研发周期从两年缩到一年。”潘君友说。更意外的是,AI从实验数据中发现新型主客体结构组合,让OLED器件寿命延长30%。“就像在沙子里找到金子,太惊喜了。”他说。

而鸿之微的落地,已经像一颗石子,在黄岩的产业池子里激起涟漪——短短数月,就孵化出植物提取、生物化肥、生物基涂料等一批企业,未来医药、塑料、化工等产业,都可能加入这场“算力派对”,也有望融入其“朋友圈”。

远处,载着寒武纪服务器的卡车驶向一期机房,产业园招商地图上,北京、上海的分站插着小红旗——链主企业当“招商大使”,中科寒武纪推荐上下游企业,带来了多个合作伙伴。

从天津迁来的台州徙木数字服务有限公司里,柯真真盯着眼前的订单大屏,上面的光点像星星一样闪烁——每天有超过一万个程序员用工需求从这里流过,系统能在毫秒间完成匹配,比“红娘”还懂企业和求职者的心思。“我们搬来黄岩,就是冲着算力来的。”柯真真打开成本表,上面的数字很直观:在天津时,每月算力支出要12万;到了黄岩,不仅降到8万,还能享政府补贴。迁址一年,公司服务的企业从120家涨到400家,员工从18人扩到72人,最让柯真真惊喜的是,三个本打算去杭州的本地大学生留了下来,“他们说,在黄岩能用到智算中心的算力做项目,比在大城市的小公司有奔头。”

人才公寓阳台,“95后”算法工程师小张视频连线家人:“爸妈不懂算力,只知我拿北京一半工资,住更大的房子”。书桌上,黄岩首届“创新挑战赛”奖杯格外醒目,他的获奖项目已转化为生产力,帮模具厂减少30%原材料浪费。“以前觉得县城留不住人才,现在有算力就有机会。”小张的“黄岩算力人才群”有186人,每天分享技术与招聘信息。

五、穿越数字鸿沟的力量

王海来的手机相册里,两张车间图对比鲜明:2022年,工人推小车穿梭;2024年,智能搬运机器人在输送系统上移动。“电脑一键指令,再没拖、拉、运的辛苦”,但转型曾遇难题——2023年初,新注塑机与仓储系统无法对接,“人等料、机器等人”让他想放弃。

与智算中心合作后,技术团队打通数据接口,用算力优化生产排程。“订单交付周期从45天缩到28天,废品率从3%降到0.8%。”王海来算过账:自建数据中心需200多万投入、年维护30万,而租智算中心服务,年付12万还能随时扩容。

如今,黄岩完成数字化改造的企业超800家,规上工业企业数字化改造覆盖率从2023年初的65.3%,到目前已基本实现全覆盖。“最难的是说服企业迈出第一步。”区经信科技局总工程师王奋远回忆起2023年的“算力下乡”活动,“我们组织企业去智算中心参观,大家对AI如何在企业里应用都没有概念。”他们想出了个办法:先免费给企业提供适配服务,让效果说话。

黄岩宏振模具有限公司的郑仙友,就是最早“吃螃蟹”的人。“一开始我觉得是形式主义,没想到AI设计真能帮上忙。”郑仙友说,以前设计一套模具要15天,现在7天就能搞定,客户满意度高了不少,“现在我走到哪儿都跟人说算力的好,成了‘义务宣传员’。”

在黄岩的中小企业里,68岁的老厂长陈根福算是“高龄学习者”。每次参加算力培训,他都戴着老花镜,把AI在生产管理中的应用案例记在笔记本上,字里行间还画着圈和横线。“活到老学到老,不然就要被时代淘汰了。”他说这话时,手里的笔还在纸上写着,像在跟年轻的算力时代,做一场认真的对话。

算力的力量,也在改写农业的模样。区农业农村局的办公室里,工作人员打开一个特殊的数据库,里面存着5万多户新型农业经营主体的信息。谁家种了多少亩柑橘,谁家的西瓜是什么品种,往年收成怎么样,信用记录好不好……这些数据对接了浙江省公共数据平台,成了农民“数字画像”的一部分。

头陀镇瓜农陈卫国激动地向大家分享“瓜果天下”小程序:贷款三分钟到账,人脸识别、填种植面积、选金额,全程两分钟。去年,他就在小程序上申请了50万元用来扩大种植面积,年底就赚回来了,他在小程序的“瓜农圈”里,经常看大家分享的用手机管理瓜田的经验。据统计,这一智慧农业融资场景,已为黄岩5万多户新型农业经营主体提供超8亿元贷款。

“从土豆淀粉的分子重组,到模具的AI设计,再到柑橘的智能种植,算力正在把黄岩的每个产业环节,都变成新质生产力的生长点。”王奋远的感慨里,藏着对这片土地的期待。

六、潮汐将至的未来图景

暮色中,智算中心像搁浅的未来战舰,机房蓝光映着柑橘园薄膜,也映着鸿之微实验室亮着的灯光。牟徐宏站在楼顶,看着冷却塔白雾与果园水汽交融:“算力最终会变成蜜橘的甜度、模具的精度、土豆淀粉的附加值、农民账户里的数字,变成每个黄岩人生活里的小惊喜。”他的手机突然震动了一下,是二期工程团队发来的消息:首台服务器已经到货,正在卸货。屏幕亮起时,照亮了他记事本上的一句话:“2028年,这里的算力将足够给每个黄岩人配十个数字大脑。”远处,文远知行无人驾驶测试车驶过,激光雷达探测着未来。

产业园展厅的巨屏上,红色数据流从智算中心流向各领域再回流:有的流向鸿之微的反应釜,支撑淀粉分子模拟;有的流向模具厂的设计端,加速瓶型生成;有的流向玩具厂的生产线,优化生产排程……。“这就像血液循环系统,目前园区深耕科研应用、智慧交通、智慧教育、生命健康、大模型及幸福产业等应用场景,接下来将探索更多符合区域发展的特色场景。”园区运营人员曹毓玺介绍,“黄岩AI大模型矩阵区,在智算中心的基础上,创造出了自己的特色。”

春节后的招商会上展示:加快浙东南智算中心建设,带动百亿级智算产业集群,辐射台州百亿级GDP增长。会后,上海一家AI制药公司表达入驻意向:“需大量算力做分子模拟,黄岩成本和生态有吸引力”,计划设研发中心合作新药——而鸿之微的生物基材料,未来或许能成为新药载体的重要选项。

夜幕再次降临,黄志俊检查系统日志时,发现凌晨四点大量算力用于两处:一处是T3出行“阡陌大模型”训练,另一处是鸿之微的淀粉分子新配方模拟——“肯定企业的人又在加班了。”蓝光下,无数人盯着屏幕,与AI协同编织黄岩的未来。

算力的潮汐正在到来。当算力的巨浪最终拍打在黄岩大地上时,我们有理由相信,这片孕育了“模具之乡”和“蜜橘之乡”的土地,将在新质生产力的浇灌下,绽放出更加绚丽的花朵。而浙东南智算中心,就是这朵鲜花最坚实的花托。