九峰山,是浙中名邑——台州黄岩的城市地标,也是精神原乡。康有为黄岩访友,赞曰:“黄岩在台(天台)宕(雁宕)间,九峰环立,峭碧摩天……其地分雁宕之幽奇,其所孕产人才亦必俊拔……”

清光绪乙未科榜眼喻长霖公,就是从黄岩九峰山走出来的一代才俊。他与康有为系同榜进士,渊源颇深。

为减少枝蔓,本篇选择长霖公九峰镜心亭何人载酒七言联的微观视角,以一家之言,解锁清末民初易代之际其个人命运和精神世界,进而管窥一代士人的群体命运和精神世界。

榜眼墨宝亭生辉

乙巳新正,九峰山麓的梅花破蕊绽放,传递出“独天下而春”的讯息。

这里,有堪称人文渊薮的九峰书院。清同治八年(1869),一代循吏孙憙(一作孙熹)从宁海履新黄岩知县的第二年,“益振厉奋发”,将毁于兵燹的九峰寺改建为九峰书院。他还亲撰《九峰书院碑记》,订立《学规》,并在北山魁字岩摩崖镌刻“青云直上”四字,勉励学子。

翌年,延揽“言行师表垂万世,史志文章冠晚清”的城东柔桥王棻大儒,执掌九峰书院首任山长。自兹,书院奉“左交许郑右程朱,要使滨海变邹鲁”为圭臬,传道授业解惑。其间,他4次受命,凡12年,影响深远。

朗朗书声、浓浓墨香中,先后走出了王彦威、喻长霖、王舟瑶、管世骏、陈瑞畴、章梫、许元颖、於昕、江伯震、黄方庆等先贤人杰。

黄岩乃至台州,自清初“两庠退学案”“白榜银案”发,进士绝榜近百年后,复又“人文蔚起,卓然为浙东生色”。其中,榜眼喻长霖是有清一代台州最高也是唯一荣膺一甲殊荣的文科举“学霸”。

此黄岩之幸也。

光绪二十年(1894),主讲九峰书院的王舟瑶倩寓居黄岩的“海派四杰”蒲华大师,绘制《九峰读书图》。这是蒲华山水画代表作之一。王舟瑶在上面题七绝五首,诗跋中列举了喻长霖等六位同在书院求学的小伙伴名字,字里行间,“不胜黄公酒垆之感”。

他还撰有《九峰读书图记》,情真意切,怀念之情跃然纸上:“每当夕阳西落,山月初上,则相与散步诸处,藉草列坐,各论日间所读书与夫身心之过諐,时事之得失,古今之治乱。每析一疑义,群证心得,则不觉忻喜欢娱……余与毂成(黄方庆)应学使之招,读书杭之西湖诂经精舍。西湖山水甲天下,而余与毂成私心终惓惓以为不若九峰乐也。”

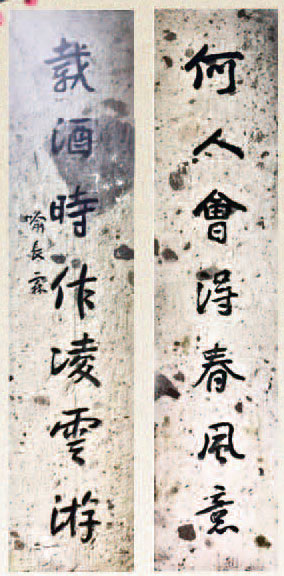

1934年春,毗邻九峰书院的镜心亭在桃花潭畔落成。长霖公与朱劼成、王念劬、柯璜、任重等八位黄岩籍耆宿大贤,为之题写楹联。正草隶篆各具风采,尽显名士风流,俨然兰亭雅集的千年余韵。其中,长霖公的“何人会得春风意,载酒时作凌云游”七言联,最为引人注目。

书如其人。长霖公的书风,丰腴圆润、雄秀俊丽,一笔一画皆是深厚学养和士人风骨的外化。他幼承庭训,“夜读经史,日习小楷”,以帖学为宗,师法颜真卿等唐代大家。同时受时风影响,清末碑学兴起,他与康有为等同时代文人墨客过从甚密,作品中可见北碑的雄强笔意,呈现对金石气的追求。时年78岁,已臻人书俱老之境。因是勒石楹联,只署名款,未钤印。

镜心之名缘何来

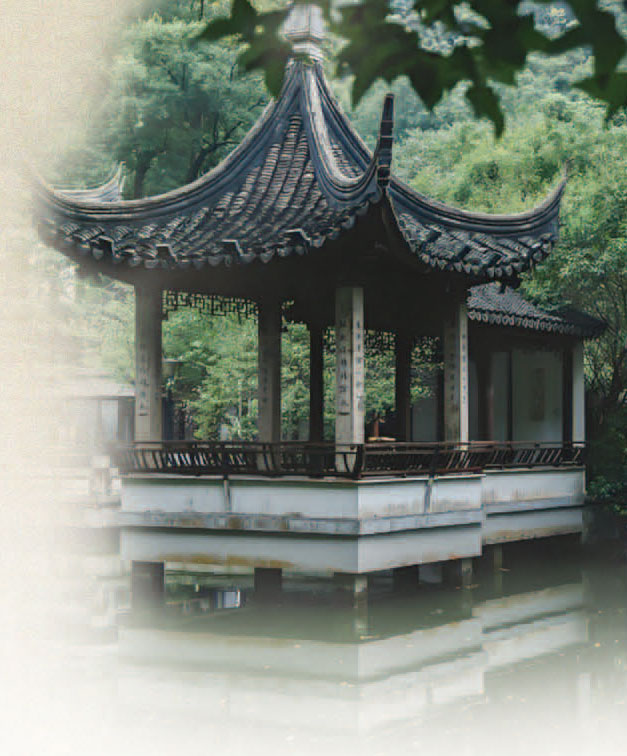

关于镜心亭,《九峰广志》载:九峰学村首事王定一与伍止渊大师及弟子一起疏浚桃花潭,在南岸水际建攒尖顶单檐方凉亭一座,名镜心亭。

王观岳先生2000年元旦撰《镜心亭记》,也记述了这段历史:“九峰为邑之胜地。镜心亭,又斯境之明珠也。斯亭,经原九峰学村首事王定一先生募建,历时数载,于一九三四年春落成。前清进士朱劼成、榜眼喻长霖等八位乡贤先达,撰联挥毫,为斯亭增光添彩……”

《志》和《记》概述了镜心亭募建、修缮之始末,对何以“名镜心亭”,都未曾提及。笔者查找过一些史料,未果。在此不揣谫陋,妄提拙见。

《庄子·则阳》有句:“生而美者,人与之鑑。不告,则不知其美于人也。”《说文》记:“鑑诸,可以取明水于月。”汉郑玄注:“鉴,镜属,取水者,世谓之方诸。”可以想见,我国最早的镜子,在铜镜出现之前,是以平滑的陶瓦器“鑑”上面倒上一层水,形成水平面,即陶镜,又称水镜,用来映照。

由物及人。

“镜心”,源自道家“至人用心若镜”的智慧。庄子在《应帝王第七》中提出:“无为为尸,无为谋府,无为事任,无为知主,体尽无穷,而游无朕,尽其所受于天,而无见得,亦虚而已。至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏。故能胜物而不伤。”

“用心若镜”是一种无为的极致。由此,人的身心完全超越外界客观事物的遮蔽,完全敞开自己,进入“游无朕”的境界。“心”与“镜”,于是被链接在一起,成为“心镜”或者“镜心”。

说到“镜”,必然会联系到另一个重要概念“静”。庄子在《天道第十三》中提到:“水镜则明烛须眉,平中准,大匠取法焉。水静犹明,而况精神乎?圣人之心,静乎天地之鉴也,万物之镜也。夫虚静恬淡,寂寞无为者,天地之平,道德之至。”

显然,庄子所说的“水静犹明”与“圣人之心”的关系,来源于老子,也是对老子的应合。老子说“归根曰静”,要把握自然之道,真正体验“万物并作,吾以观复”,就得“致虚极,守静笃”。

这一思想出了圈,超越道教,获得了儒、释乃至普世认同。诸如荀子的“虚壹而静”、诸葛亮的“宁静致远”、王阳明的“修静以入心之境”、弘一的“静待花开”等,都有精辟阐述。

吾心即宇宙,宇宙即吾心。

“妙道大师”伍止渊是道教全真龙门派二十四代代表人物,鹤发童颜,自带仙气。民国十八年(1929),他从湖北长春观等地修道大成后,回到黄岩故里。

世界兵荒马乱,幸好“清绝胜蓬壶”的九峰山,正满足他对修道处所的所有想象。

“觅一壑幽栖,辗转尘寰教息马。借九峰片席,逍遥世外好栽梅”。于是乎,他在此栽梅植竹,兴建玄都观(又称小玄都观)。同时,与王定一一拍即合,率众弟子浚溪、垒石、建亭。

机缘所至,伍止渊拥有明朝国师刘伯温的蕉叶式古琴。彼时,他端坐亭中,对一张琴,一溪云……天籁般的清音,随月光飘散,在空谷中回响。

《诗经·郑风·女曰鸡鸣》曰:“琴瑟在御,莫不静好”。古琴作为一种灵物,“清泠由木性,恬澹随人心”,弦鸣指间,润泽心灵,让人宁静生慧。

“镜心亭”的名字,就水到渠成了。

那么问题又来了。镜心亭,到底“镜”的是什么样的“心”?

苏诗集联昭心迹

出走半生,对九峰,喻长霖、王舟瑶等乡贤自是一往情深。此去经年,长霖公曾先后写下多首有关九峰的诗作。如:

游九峰作

四十年前旧游地,名山往事渺难追。

先进衣冠同逝水,后凋松柏滞寒枝。

艰难素友双弓米,忧患余生百劫棋。

精舍讲堂风寂寞,柔桥芳草梦迷离。

收到故乡盛情邀约的长霖公,提笔凝思,“俯仰身世,万端交集”。“辛苦遭逢起一经”。他16岁首度入读九峰书院,师从母舅王棻,后又负箧曳屣千里从师,当“小镇做题家”。之后,一路秋闱复春闱,艰难困苦、屡败屡战,39岁终于开挂逆袭,“朝为田舍郎,暮登天子堂”……

回望来时路,人生几度秋凉。一个转身,光阴就成了故事。如今,春风不许再少年,在“奔走四方”后,耄耋之年客居沪上,结庐杭州,躬耕嘉兴。经过岁月磨砺的家山底色,早已褪去葱茏苍翠与红尘喧嚣,世事沧桑,物是人非,怎不感慨系之矣。

“何人会得春风意,载酒时作凌云游。”

如上,一挥而就的诗联,构思精巧,格高意远,浑然天成。乍一看,似乎尽显蟾宫折桂之豪气。而且,与榜眼身份绝配,丝滑得没有一丢丢违和感。一直以来,人们都以为是长霖公的自撰联了。

其实不然。该楹联为集联,上下联均集自苏轼诗句。确切地说,是“乌台诗案”后、二刷杭州时期的苏东坡诗句。放下执念,他从苏轼到苏东坡,从鲜衣怒马到竹杖芒鞋,从浸淫儒学到礼佛好道,实现了士大夫最伟大的涅槃。

深意在此。

上联出自《再和杨公济梅花十绝(其八)》:

湖面初惊片片飞,樽前吹折最繁枝。

何人会得春风意,怕见梅黄雨细时。

苏轼任杭州太守时,临海章安(今属椒江区)人杨公济任通判,二人同僚兼诗友,经常在公务之余互相唱和。

纵观苏轼的梅花诗,创作时间主要集中在“乌台诗案”以后。“乌台诗案”,是苏轼人生的最重要转折点,没有之一,其世界观、人生观、艺术观等,都由此分野蜕嬗。从那一刻起,苏轼开始关注梅花,仿佛也成一株遗落幽谷的梅花了。特别是几次颠沛流离,在荒郊野外,看到梅花寂寞开无主,能不歌吟之?

下联出自《送张嘉州》:

少年不愿万户侯,亦不愿识韩荆州。

颇愿身为汉嘉守,载酒时作凌云游。

虚名无用今白首,梦中却到龙泓口。

浮云轩冕何足言,惟有江山难入手。

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

谪仙此语谁解道,请君见月时登楼。

笑谈万事真何有,一时付与东岩酒。

归来还受一大钱,好意莫违黄发叟。

此诗亦作于杭州太守任上,他得知同僚张伯温将赴自己的故乡出任嘉州(今乐山)知州,特以诗相赠。诗中还反复化用李白诗句。

理想与现实,出川与归乡,李白与苏轼,谪仙与东坡,如蒙太奇般闪回、重叠,呼应内心从挣扎追求到旷达乐观。

与《念奴娇·赤壁怀古》《赤壁赋》《临江仙·夜饮东坡醒复醉》等表现的人生理想一脉相承,苏轼载酒游赤壁已实现了,而“载酒游凌云”、徜徉仙山之间是一种发愿,22岁“初发嘉州”时没有实现,52岁“送张嘉州”时也没有实现,至死他都没有实现。

人生海海,山山而川,毋需意难平。

长霖公的这一副集联,堪称绝妙。上下联一问一答,既问人,又问心;既致敬苏轼,又宣示自我;既是对隐逸传统的继承,更是一次历史性的重构。

前文(一)说到,长霖公曾为晚清名家钟天纬撰《钟征君传》。征君者,朝廷或官府征辟不就的隐士也。其实,长霖公才是征君。

正际鼎革,“城头变幻大王旗”。袁世凯、孙传芳、卢永祥等屡邀长霖公出任要职。

“满地都是六便士,他却抬头看见了月亮。”

朝代政权的更迭,是一个生命与历史紧密交织的沉重话题。每当易代之际,传统士人多身陷死生弃用的两难抉择,既困于道德轨范与离乱生活之间的尴尬较量,复于追念胜国与依附新朝的矛盾中进退维谷。

长霖公《澹宁自记年谱》表露了这段心路历程:“只因惨遭国变,郁闷痛悸,致肝气旺而肺气阻滞不通,乃致水溢高原,全身浮肿……一病之后,恍然大悟。天地须臾,古今一瞬,自古无不亡之国,无不破之家,无不死之人,今者国破家亡,夫复何言,盖忧患伤身,痛哭无益。盛衰生死得失之数,听其自然,付之有命而已矣!”

在家国遽变的深痛处,长霖公重新定义了自我。婉谢不仕,并非他是一个不识时务、冥顽不化的迂儒。

没有人能置身于时代的“巨流河”之外。殿试中,他以答策中有行变法句,获光绪帝青睐而特拔为头鼎甲第二名,钦点为榜眼。维新运动中,长霖公属“帝党”人物,与慈禧为首的“后党”相比,是进步的。受翰林院派遣,他远赴日本考察学务,学习西学,对洋务派“中学为体、西学为用”思想持积极态度。后来参加立宪派,赞同“欲救中国,舍革命无他法”。与有荣焉的是,长霖公的得意门生钟镜芙、黄绍兰,是中共一大代表驻地上海博文女校的创校校长。一大期间,时任校长黄绍兰悉心保障,为建党大业居功至伟。

但他最终选择隐退,应是深思熟虑的结果。

其一,儒家思想的影响。王朝更替的遗民现象,是帝制时代的产物,它的形成与儒学传统文化塑造相关。社稷危亡,忠义是遗民精神和道德责任的核心,自古就有“一士不事二君”的古训。

其二,遁世隐逸的理想。追求啸傲林泉的“松弛感”,在文人士大夫中由来已久。特别是魏晋南北朝时期,儒释道交融催生了隐逸思想正式成为一种文化。

其三,特殊身份的束缚。榜眼即榜样,是读书人膜拜的YYDS。深受儒学传统教育的士人,地位越高心理压力越大。“食君之禄,忠君之事。”享受了前朝的功名利禄,加之特殊的人设,改换门庭已然身不由己。

其四,家族忠义的承继。长霖公的父亲喻兴云受仙浦喻族人推举,组织卫乡民团,修筑壕堡,保境安民。同治二年(1863),在与土寇奋战中英勇就义,事迹载入《浙江忠义录》。母亲王太夫人面对劫难,变卖家产赎回被土寇绑架的长霖。从此,家道中落,一家人全靠她纺织为生,含辛茹苦,孝姑教子。长霖公在母亲“六旬揽揆之辰”,绘《寒机课读图》,并赋诗一首。翰林院编修俞樾作《图记》,将王太夫人与刑部侍郎钱陈群的画家母亲陈书并称,以为“《寒机课读图》必与嘉兴钱氏《夜纺授经图》同传千古”。光绪帝师、相国翁同龢赠联:“雏凤神驹天下士,青裙白发女中师。”

其五,台州式硬气的体现。鲁迅在《为了忘却的记念》一文中,点赞左联五烈士柔石有“台州式的硬气”。长霖公《台州府志》序称:“台郡地僻东南弹丸之地,然常异才突起,群贤多能立光明俊伟事业以惊动人世,他郡莫之若先。”典型人物如方孝孺、骆宾王(婺州义乌人,曾任临海县丞,世称骆临海)等。他们共同凝铸成持义守道、舍生取义的台州人文群像。

总之,在风云激荡、改朝换代的大波巨澜中,长霖公不是“殉道者”,而是“标本式人物”,注定只能以遗老身份终其一生。

是进亦忧,退亦忧。他23岁时作《慎思日录》自励:“远思先父亡灵,近慰慈母之望,上思报国之意,下思造家之福,外思济人之急,内思修己之身。”

居庙堂之高,长霖公的这颗“天地心”,映照着“民吾同胞”的悲悯情怀。高中后,即以当红榜眼的泼天流量,为宁海(三门)县募资修建海塘坝。“榜眼塘”,至今仍护佑着沿海居民和万顷良畴。

之后,喜提翰林院编修、国史馆协修、武英殿和功臣馆纂修等职。资政院成立,他与严复等为10名钦选硕学通儒议员之一,同时与润贝勒等18名议员组成特任股员会,参与立宪和朝政。帝国大厦将倾的辛亥年(1911)初,与庄亲王载勋、劳乃宣、陈宝琛、赵炳麟等7人发起成立宪政实进会,是中国历史上首批三大政党之一,为清末政治转型提供组织基础,推动了民主政治进程。

光绪二十七年(1901),时有台州周坚忠俗号“小老周”,举兵起义。长霖公接电从上海赶回台州,凭一腔孤勇,劝抚义民投诚,不费一兵一卒成功平息战乱,生灵得免涂炭。

戊戌变法后,经“中国近代教育之父”张百熙等荐举,长霖公唯笃志于教育赛道。他从清末榜眼这一千年科举制度的最后光焰,转变为近代教育体系的拓荒者,致力新式教育启蒙转型,发展垂直领域,在全浙师范学堂(两浙师范学堂一说应有误)、京师大学堂、京师女子师范学堂等校担任要职,成就卓著,称其教育家毫不为过。

由科举入仕的长霖公,不是坐而论道的清谈客,而是起而行之的行动派。其从政经历前后十四年,成为一生仕途的高光时刻。

处江湖之远,他和遗老们“大隐隐于市”,并非消极避世,纯粹“佛系”,而以经世致用修史志,做学问,诗文书法自娱,因应世变。

作为曾负责国史文献编纂的太史公,民国三年(1914)春,他受聘浙江通志局提调,续修《浙江通志》。十五年(1926),历时5年主修《台州府志》,被方志学界誉为“体例有新创造”的方志巨构,入编《中国方志丛书》。浙江图书馆馆长徐晓军称:“民国《台州府志》是一部集大成的著作,在台州方志学史上具有难以逾越的地位。”

至晚年,长霖公始终笃行“君子之守”,甘为清流,卖文鬻字,过着清贫的生活。二十九年(1940),逝于沪寓,终年84岁。

仕即辱身,隐则食贫。这是易代之际士大夫们面临的两难处境。

他一边倾力整理王棻遗著《台学统》,和王舟瑶选辑王棻文集《柔桥文钞》,四处奔走才得以出版传世。一边矢志著述,可谓著作等身,然生平纂著已成者仅《惺諟斋初稿》《台州府志》等刊行,其余如《澹宁斋诗钞》《古今中外交涉考》《中华富教自强策》等俱未杀青成书,或无力付梓,以抄本留存,多有散轶。

遗老们向来有结社的传统。长霖公与周庆云、吴昌硕、况蕙风、潘飞声等一道创立“淞滨吟社”,浅斟低唱,是当时众多遗民诗群的代表。他与吴昌硕同是“海派”“淞社”成员,彼此一直保持翰墨酬酢、诗酒流连的交谊。曾为暮年吴昌硕写下一副无敌妙联:“聋两耳,跛一足;学三绝,人千秋。”

承平年代的人,永远无法体会乱世人的心境。长霖公保有滚烫的雄心,但生不逢时、怀才不遇,未及登上施展抱负的更高平台,大清帝国已在风起云涌的革命浪潮中訇然垮台。“嗟乎!时运不济,命运多舛。冯唐易老,李广难封……”

长霖公等众遗老怀有深深的黍离之悲,由曾经的绚烂归于平淡,有的甚至堕入枯寂。这固然有他们自遗于世的因素,也有当时的历史境况使然。遗老圈中,有云淡风轻、返璞归真的通透,也有举世茫茫、渺无知音的苍凉和孤独感。

“知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求”。长霖公的“载酒时作凌云游”之意,想必不在“今日痛饮庆功酒,壮志未酬誓不休”之“酒”,而“在乎山水之间也”。知音难觅。难怪他喟叹“何人会得春风意”了。

大变局中见风骨

时势造英雄,有时也成为人心人性人格的镜子。

光绪二十一年(1895)春,中日甲午海战的硝烟尚未消散,伤口还在淌血。正在帝都参加乙未科会试、等候发榜的长霖公,响应康有为、梁启超等维新派“公车上书”,反对朝廷签订丧权辱国的《马关条约》,共倡变法图强之新政。

戊戌变法前夕,康有为与长霖公间,曾展开一场激烈的“人法之辩”。康有为主张:“非变法不能自强,有法斯有人,法为人之祖父,人为法之子孙。”长霖公则反驳:“法非人不能自变,有人斯有法,人为法之祖父。”二人各执己见,争辩不让。而后,“戊戌六君子”被简单粗暴斩首,康梁仓皇流亡海外,变法以失败告终。惨淡的人生、淋漓的鲜血,印证了长霖公更务实的考量和更深邃的洞见。

南渡北归。晚清以降,坚船利炮轰开中国大门,上海开埠通商,各国租界竞相设立。政商名流、学林硕儒、书画宗匠以及一众“海漂”,萃聚上海,汇成海纳百川、兼容并蓄的“海上画派”,文化史上“不可无一、不可有二的惊艳而辉煌的存在,一个难以复制的存在”。

辛亥革命后,长霖公与曾熙等逊清遗老,不约而同退隐沪上,既因“不事二朝”的古训,也为现实生计所迫,在诗书画印中寄托情怀。

“海派”是幸运的。史上少了几个达官显贵,却为这个艺术天团贡献了崛起的契机和云集的大师。

1913年12月,康有为结束海外流亡生涯,次年6月来到上海。他请吴昌硕刻了一方闲章:“维新百日,出亡十六年,三周大地;游遍四洲,经三十一国,行六十万里。”

从政治变法到艺术变法,康有为再度擎旗扛鼎,成为力挺碑学的领军人物。加上此前的赵之谦、杨守敬等,尤其是1912年前后,吴昌硕、沈曾植、李瑞清等先后会师上海,推崇碑学,倾情金石,形成了超豪华的第一代海派书法家群体,是为“1912年现象”。从而奠定了“正大气象”的笔墨底气与形质构成,标志了近代书法的开端,具有里程碑意义。

“未能抛得杭州去,一半勾留是此湖。”三面云山一面城之间,也留下了康、喻二人的各种“陈迹”。

然而在政治上,康有为由去国时一个激进的维新先驱,还乡时却成了顽固的保皇领袖。民国六年(1917),康有为支持张勋复辟,拥立溥仪登基,但仅仅12天,便告失败。

康有为人生最后的那些年,本想在魔都“聊乐我魂”。孰料北伐军势如破竹,他自知不见容于革命党,决定避居青岛,不想竟曲终人散去。

如果历史只是单纯的时间长河,他们也只是他们自己,面对风雨飘摇、家国剧变,沉舟侧畔的各自选择,历史自有公允的评判。但在九峰山滋养的长霖公身上,在多数遭际易代离乱的士人身上,愈加彰显其高尚的士大夫气节与操守。俞樾因此赠联盛赞长霖公:“学博德高儒者称,荷香风善圣之清。”

——这恰是鼎革时期一代士人的精神写照。

“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。”转瞬间,蝉鸣夏至,又见镜心亭畔“满架蔷薇一院香”。它不仅是这方土地上的人们一个精神“寄存处”,更是穿透历史的棱镜,照见盛世的绚丽、乱世的风骨,以及所有来不及说出口的故园遗梦。

长霖公的一生,正值变乱交织的“三千余年一大变局”,虽然未能像康有为一般叱咤风云,却有国士之风,在静默中守护中国士大夫的精神根脉与人性光辉,奏响了时代褶皱里的生命咏叹调。

主要参考文献:四修理事会《黄岩喻氏宗谱》,以及周绚隆、殷国明、喻菊芳、陈建华、周建灿、章云龙、戎怡、曹瑛杰等著作文章。一并致谢。

(图片来源网络)