一块砖石,一段风雨。没有什么比城墙更能承载一座城的沧桑厚重,城市的荣辱浮沉和发展变迁,都在斑驳的墙体上反射出震耳欲聋的回响。彭连生,就是用一块块清冷的砖头敲响洪钟般历史回声的人。他搜集的179种铭文砖拓片等资料,拼接出一部被官方文献遗漏的“砖上编年史”,编著出一部泱泱大观的《台州府城墙砖录》。

十年前的一个初春,望江门城墙根下一块残破的砖头在夕阳斜照的光影里,凸显出四个阳文楷书“永保万安”。多年文物保护工作养成一双慧眼的彭连生立刻意识到这个铭文的特别。刹那的怦然心动,使他仿佛感受到悠远年代传来的一记强劲“脉动”。千年前,梯冲蚁附,攻城鏖战的血色里,古人虔诚铭刻下的祈愿,让他幡然顿悟,原来砖头也会说话:“永保万安”,保的不是一座城,而是人心。斑驳的城墙之上还有许许多多晦涩难懂的铭文,彭连生坚信这些古人埋下的“彩蛋”,有待今人悉数破译。他暗下决心,就是一定要把城墙上所有的铭文砖给它弄清楚,到底有多少种,多少类,到底都说些什么,有哪些历史脉络?那是城墙背后的故事,也是台州府城申遗的重要历史资料。自此,彭连生便一往情深地和那些粗粝的城砖摩挲,用十年时间与之“倾听”和“对话”。

为了捕捉到更多的历史信息,身为临海市文物保护所所长的彭连生给自己定下一个“规矩”:每天下班沿着古城墙步行三公里,风雨无阻。一个人在残砖乱瓦中翻翻捡捡,在旁人眼里他俨然是一位拾荒者,然而他俯拾的却是饱含历史信息的珍贵史料。彭连生常说:“我捡的不是砖,是时间的碎片。”学界有人为之戏称:“彭连生每俯拾弯腰一次,台州府城墙的历史就清晰明朗一分。”

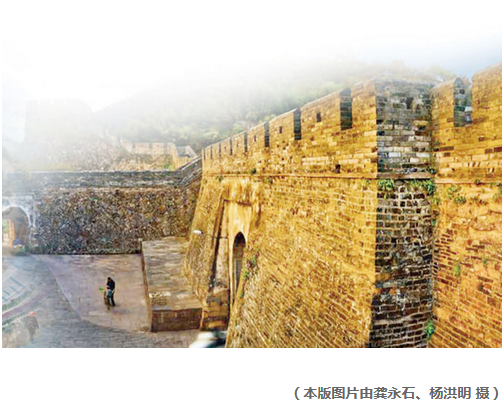

始建于东晋隆安五年(401)的台州府城墙,原四周全长6286米,现存4730米。其经历唐宋元明清各朝的扩建、定型与完善,拥有瓮城、马面、城门等设施,兼具御敌和防洪双重功能,是目前国内已知的唯一一座从东晋至今没有断层的城墙,保存之完好为全国罕见,有“江南长城”之誉。如果将城墙的建造视为一个庞大的建筑工程,那么,城墙最基本普通的组成部分——城砖就是这个工程使用得最多的建材。而在彭连生眼里,城砖不再是沉默的建材,是可以成为校对、互证甚至改写史书的“原始档案”。

千年风雨,岿然耸立。台州府城墙至今依然固若金汤,这得益于修建城墙时对烧造城砖提出的高标准、严要求。为了确保城砖“敲之有声、断之无孔”的质量标准,需在城砖侧面留下了烧造产地、烧制过程中责任人姓名等铭文信息,以方便管理者检验产品质量。彭连生搜集的砖,计有文字的百余种,历代修筑承传信息内涵丰富。“一砖一石,众志成城”。这些铭文砖,反映出政府组织民众参与城墙工程建筑时所建构的质量保障体系,把中国古代“物勒工名”制度即“质量追溯制”“责任到人制”发展到成熟。

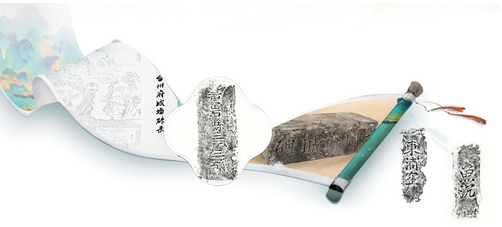

彭连生将179种铭文砖分成九大类:城名砖、纪年砖、吉语砖、卫所砖、产地砖、姓氏砖、数字符号砖、题名砖、窑口砖。它们聚合成目前台州规模最大,历史文化信息极高并具备一定艺术价值的汉字书法模砖文群。

“知县王某督造”“太府闵监制”“知事陈锡畴”等的题名砖,把地方官的任期、职守与城防工程一一对应。题名砖也是官员履职尽责的记录,客观上成为彰显政绩、留名后世的一种方式,体现了古代官员对地方治理成果的重视;“张家窑、李家窑”“陈仲康造、林在明制”等涉及窑户、匠户、甲首等的姓氏砖,与《黄岩县志》等职官表、族谱交叉比对后,可确认其中17人为史籍失载的底层工匠;临海“许屿”,黄岩“鱼沉”,天台“屯桥”,仙居“埠头”等产地砖,证实了首次把宋代台州贡砖体系的空间网络落实到自然村一级;“吉”“永保万安”“不败宜用”“愿皇万岁”等吉语砖,反映了古人对国泰民安、生活顺遂的美好期盼,是当时社会大众精神诉求的体现。部分吉语砖可能兼具标识功能,间接保障城墙建造质量,同时也让冰冷的建筑融入了人文温度;“上三、下七、左甲、右乙”等数字符号砖,与温州子城铭文砖类似,可见宋代温台府一级城池城砖的特征和铭文符号是一样的。也与《宋会要辑稿·工部》“筑城条”里的“分壕作段”制度相印证。

从现有嵌在城墙上或采集的城砖看,主要由临海县、天台县、黄岩县、仙居县4县分摊烧造。彭连生发现,黄岩在宋代时期提供给台州府城所用城砖占有的比例较大,应该是台州府城墙修城用砖的主产地之一。他所收集到有关黄岩地名的铭文砖就有“黄岩县,黄岩县三十都,鱼沉,东浦,东林,王喦”等数种。对于这些地名,彭连生都一一作过扎实的考证。嵌在望江门南段的砖窑地名“鱼沉”铭文砖,起初,对“鱼沉”二字的含义并不清楚,但他一直记在心上。后来,他在寻访一处戏楼旧址时,误入黄岩鱼沉村,得知此地古时为烧窑之处,这才恍然大悟“鱼沉”所指的是产地,即黄岩鱼沉村。“鱼沉”二字是宋代的村名,一直延续至今,现为黄岩南城街道鱼沉村。当年,南官河两岸有许多砖瓦窑,因为疏浚开挖河道给制砖窑厂提供了大量泥土,加上水运之便,故而具有一定的生产规模。至民国时期,仍具有不少数量的砖瓦窑窑火不绝。嵌在兴善门左侧的“东林”铭文砖之地名,应该是黄岩新前街道的东林,该地宋时建有古刹东林寺。虽然临海白水洋镇也有叫东林的地方,但从地理区位等考证,“东林”之砖应出自黄岩。“东浦”之地,位于黄岩县城东北角,为东官河通向永宁江的一个浦,东浦闸门内叫里东浦,闸门外叫外东浦,地名一直沿用至今。彭连生从地方志及墓志铭中考证,朝代的不同地名划分亦有所不同,如“黄岩县三十三都”之名,宋代位于温岭大溪,明代则位于黄岩十里铺一带。

彭连生考证,北宋庆历五年(1045)城墙遭到台风和海潮冲毁,朝廷根据浙东提举田瑜上奏,遂下诏重新修筑,命临海、黄岩、宁海、仙居知县负责分段修筑。当时,黄岩知县范仲温、从事赵充负责西北偶的城墙重建。

彭连生还把42块数字砖的埋藏位置与城墙本体逐段比对,复原出南宋台州城“四厢八界”施工网格,为研究宋代大型公共工程的劳动组织提供了目前最完整的田野样本。遥望历史硝烟中的金戈铁马,一块块斑驳城砖,都在诉说着故事,也在与今天的我们对话。

择一事,事一生。彭连生作为基层的文物工作者,对乡土文化和文物保护事业一往情深,他像“积叶成书”的明代史学家陶宗仪一样,以十年之功“聚砖成塔”,将晦涩难懂的铭文,一一解读,洞悉其中的奥秘。让我们在方寸之间,一览千年。

旷世城垣,城墙记忆。学者评价《台州府城墙砖录》一书其价值在于为宋代至近代台州区域史、城市史、技术史、经济史等方面提供了可量化、可校验、可复盘的“砖证体系”。这些残砖断瓦拼接起来的历史“碎片”一旦与正史、方志、族谱及考古层位相互契合,一幅更立体、更精确、更有人文的历史图景便轰然呈现。

汲古润今,人文葳蕤的台州画卷又一次落笔生辉。