“一部陶瓷史,半部在浙江。”浙江作为中国古代青瓷的发源地和制造中心,孕育了龙泉窑的厚釉莹润、越窑的秘色翠青、瓯窑的缥瓷浅韵、哥窑的金丝铁线,以及婺州窑、德清窑等各具特色的窑口。它们如繁星般在历史长河中熠熠生辉,共同织就了浙江灿烂多元的陶瓷图景。在这一辉煌图景中,沙埠青瓷恰如一颗明珠,虽曾被尘烟遮掩,终再度焕发光彩,于东海之滨持续闪耀。

陶正生,自幼在这片瓷韵悠长的土地上成长,耳濡目染之间,他对青瓷产生了深厚而独特的情感。家乡的水土不仅养育了他,也滋养了他对绘画与雕刻艺术的天然热爱。他系统学习陶瓷艺术的设计与创作,多方求师、深入钻研,致力于复原沙埠青瓷的传统烧制技艺。凭借持之以恒的实践与探索,终于让几近湮没的沙埠青瓷制作技艺得以重现光芒,在新时代再度熠熠生辉。

缘起:泥土中的童年与传说

山水灵秀之地,总有动人的传说世代相传;历史底蕴深厚的沙埠,便有着这样一个“九龙透天”的故事。相传在沙埠前村岭西边山脚下的万善堂,有一位姓陈的窑师,他与其八个儿子,曾掌管八座青瓷窑场,分布于各处山腰坡地。当年窑业兴盛,八窑齐燃,火光灼灼,烟气袅袅升腾,生出“九龙透天”,堪称一方奇景。这一传说并非空穴来风,正与沙埠群山中至今遗留的多处古窑址遥相呼应。沙埠青瓷窑址群总面积约7万平方米,其中,斜长72.32米的竹家岭窑址窑炉遗迹,是浙江地区目前已发掘的两宋时期保存最为完好、结构最为清晰的窑炉遗迹。

“小时候最爱跑去竹家岭玩,在半山坡寻找那些散落在泥土间的瓷片。”陶正生出生于沙埠镇繁二村,是听着“九龙透天”传说长大的人。他家距竹家岭古窑址仅几百米,自幼便深受父亲艺术气息的熏陶——那些有着流畅古拙纹刻的碎瓷瓦片,在他眼中从不只是残片,而是最初的美学启蒙。“我父亲擅长制作传统蜡烛,他手刻的龙凤图案栩栩如生。受他的影响,我自小就痴迷于绘画和雕刻,这些老瓷片上的纹样,自然也就成了我的老师。”

1976年,陶正生高中毕业,进入沙埠小学任教。他主要负责数学教学,同时还兼任美术老师。“读书时,我写的美术字、画出的画,经常拿全校第一,后来我还特地进入浙江教育学院美术专业进行深造。”陶正生回忆道。那时主科教师常常需兼任一门副科,他毫不犹豫地选择了自己最热爱也最擅长的美术。谁也没有料到,正是这个看似平常的选择,悄然为他推开了另一扇大门,让他与“沙埠青瓷”结下不解之缘。

2013年,浙江文化强省建设践行“以文化人、以文惠民、以文强省”的理念,启动实施文化发展“六区”计划。在此背景下,“传统文化进校园”成为教育领域广泛关注的实践方向。为打造具有地域特色的校本课程,沙埠小学决定挖掘本地文化资源,将“沙埠青瓷”引入课堂,使其成为孩子们触摸历史、感知传统文化的鲜活载体。为此,陶正生主动承担重任,与两位教师一同远赴江西景德镇陶艺基地,系统学习陶瓷制作技艺。

“在区教育局的大力支持下,学校建起了一个近百平方米的陶艺工坊。”陶正生介绍道。课程将沙埠青瓷的历史知识与实践操作相结合,一经推出,便深受学生喜爱。传统青瓷文化在校园中开始“活”了起来。

缘深:寻找“青瓷技艺”密码

“我们在景德镇学到的,终究只是普通的陶艺基础;而沙埠青瓷的制作工艺独特且深厚,仅靠那一点基础是远远不够的。”从景德镇回到黄岩,陶正生心中始终萦绕着一种沉甸甸的使命感。他始终忘不了儿时在山间寻得的那一片片青瓷残片——它们温润如玉、刻花精巧,是真正属于故乡的千年记忆。正是这份深植于心的惦念,使他下定决心,继续寻访名师、深入研习,一定要真正找回失传已久的沙埠青瓷制作技艺。

2016年,在友人的引荐下,陶正生赶赴金华,拜入中国工艺美术大师、中国非遗艺术设计研究院副院长、国家级非遗传承人陈新华先生门下,系统学习练泥、制坯、印坯、削坯、晒坯、刻花、施釉、装匣、烧窑、收器共十道传统制瓷工序。“我有美术功底,手比较稳,别人拉一个坯的时间,我能完成七八个,老师也认可我的天赋,”陶正生笑着回忆。在随陈大师潜心修习的那段岁月里,他投入最多心力的便是烧窑。“烧窑是成败关键,温度稍有偏差,便前功尽弃。”

“他那几年除了上班,一到寒暑假就往金华跑,连过年都留在陈老师家守着窑火。”妻子沈菊琴虽嘴上笑他痴,眼里却满是心疼与支持。正是凭着这样一份近乎执着的热爱与坚持,陶正生的青瓷制作技艺日益精进,迅速迈上新台阶。

然而,重现千年沙埠青瓷的光芒,仅掌握传统技艺还远远不够。其青中泛黄的釉色,源于沙埠本地特有的岩石、土壤与草木。工匠们取山中之土、汲清泉之水、采林木为柴,再以轮制、手制或模制成型,并通过划刻、印花、堆贴、透雕、针点等纹饰技法,将这些自然之物转化为艺术珍品。为破解“沙埠青瓷之秘”,2018年,陶正生成立台州市黄岩振生陶瓷研究所,并寻找专业机构系统分析黄岩窑沙埠青瓷的古瓷片,从原料配比、胎体结构、纹饰风格,到釉料成分与烧成温度曲线,逐一探寻其工艺核心。

“我陪着他跑遍了沙埠周边,寻找各种岩石、泥浆,甚至不同的植物,拿回来一次次尝试配方。”沈菊琴回忆道。当时没有任何可参考的配比,全靠反复试验,不知道烧坏了多少坯,从材料到成品的十几道工序和细节全凭他们长期积累的操作经验手工完成。常年陪伴在丈夫身边共同钻研,如今的沈菊琴也成了青瓷制作的“半个专家”。“一窑出来,颜色不对,就继续调整配方、改变原料比例。就这样一窑一窑地试,最终我们终于烧出了那抹温润、纯正,与古老瓷片几乎无二的青釉颜色。”

缘圆:重现千年青瓷古韵

考古工作的重大进展,为陶正生的青瓷复原之路带来了新的曙光。2019年,沙埠青瓷窑址群被列入第八批全国重点文物保护单位;随后,浙江省文物考古研究所联合黄岩区博物馆、北京大学、故宫博物院等单位,对竹家岭窑址和凤凰山窑址展开了系统性考古发掘,取得了突破性成果。

“我一有时间就去考古工作站请教,了解沙埠青瓷的典型器形、装饰工艺和烧造方式,这些对我理解青瓷的原貌、重现其制作技艺具有极大的帮助。”陶正生说。考古人员在窑址中发现了不少完整瓷器以及大量窑具残件,为复原传统工艺提供了极为珍贵的实物依据。

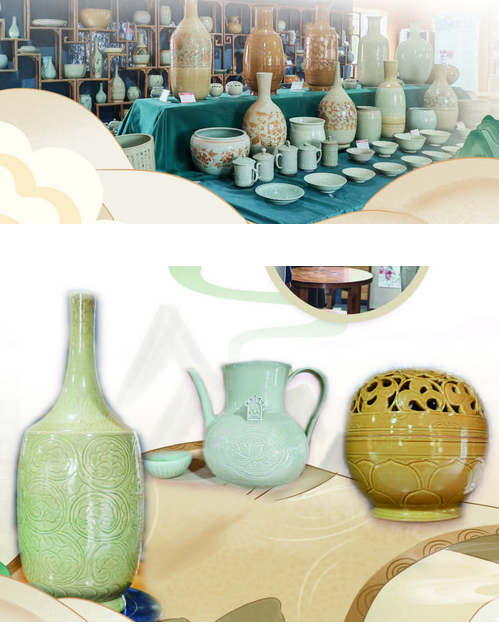

在这些珍贵实物与考古成果的指引下,陶正生成功仿烧出多种经典器型的沙埠青瓷,包括熏炉、粉盒、孔明碗、葵花碗、鱼鳞碗等。而更令他激动的是,那些童年时代在山坡碎瓷片中反复摩挲却始终模糊残缺的纹样——诸如龙凤纹、婴戏纹、鹦鹉纹、莲花纹、云纹、水纹、牡丹纹等典型纹饰,也终于在这一刻得以完整复刻、清晰再现。此外,他还成功复原了青黄釉、酱釉、翠青釉等一系列标志性的历史釉色,使沙埠青瓷的古韵新颜交相辉映。

在仿古烧制艺术基础上,陶正生还对黄岩窑各时代不同窑口的刻划、点褐彩、堆塑艺术进行创新,包括阳刻(含浅浮雕)火石红缠枝纹瓶、罐、罇;国画技法褐彩、书法褐彩;篆刻陶印、封泥、篆刻字板;泥浆画装饰;釉下彩绘瓷板画;各类人物、动植物、实物雕塑组合;釉面艺术设计等。

在寻回沙埠青瓷制作技艺的道路上,家人始终陪伴在陶正生左右。妻子沈菊琴早已成为他可靠的技艺伙伴,儿子陶祎之也跟随父亲脚步,开始系统学习青瓷制作工艺,让这项传统在两代人之间延续生机。他们联合创作的《黄岩窑婴戏缠枝纹青瓷盆》《黄岩窑福寿富贵青瓷盆》《黄岩窑双凤缠枝纹大盘》等作品多次在省级工艺美术大赛中获奖。

随着复原工作的不断推进与声誉的日益提升,陶正生被台州市黄岩区中小学素质教育学校特邀为驻校教师。学校不仅为他配备了专属工作室,供其潜心钻研青瓷技艺,更为他搭建了传承教学的平台。“只要有团队来学校参观或学习,父亲总会为他们讲述沙埠青瓷的历史、工艺,还有那些匠人背后的故事。”陶祎之说,陶正生每年为近5000名中小学生系统开展陶艺实践课程,亲手引导孩子们揉泥、拉坯、刻花,使古老的青瓷技艺在年轻一代的手中焕发新的生机。2024年,沙埠青瓷制作技艺成功入选黄岩区非物质文化遗产代表性项目名录。这一官方认定,不仅是对陶正生数十年来坚守与付出的高度认可,更标志着这项古老技艺真正从民间复苏走向系统化保护与传承的新阶段。

“我所希望的,从来不仅仅是技艺本身的传承,更是其背后文化的延续。沙埠青瓷不仅是黄岩的一张文化名片,它更承载着这片土地的记忆与灵魂。”陶正生说道。