1926年9月2日,一位实业大亨在上海病逝,上海法租界公董局破例以他的名字命名了一条马路,来纪念他对当时社会所作的贡献。这也是上海租界内第一条以中国人命名的马路。这个实业大亨就是曾任上海总商会会长的黄岩人朱葆三,这条马路就是“朱葆三路”(今溪口路)。

朱葆三(1848—1926)名佩珍,字葆三,浙江黄岩县人。其父朱祥麟系行伍出身,因长期在定海营任职,遂定居于此。清咸丰十一年(1861)因父亲患病,家境渐趋困顿,14岁的朱葆三被其母方氏送往上海一家名为“协记”的吃食五金店当学徒。鸦片战争以后,上海逐渐成为中国内外贸易的主要商埠。一个农村的小子突然来到被称为“东方冒险家乐园”的新环境,这对他来说是个严峻的考验。当学徒期间,机敏的朱葆三意识到,上海是个“十里洋场”,华洋杂处,洋行势力很大,倘若会几句“洋泾浜”式的英语,和洋人做买卖就大有好处。可是,去夜校学习英语,朱葆三又付不起学费,他灵机一动,拜就读于夜校的邻店学徒为“小先生”,并从月规钱中挤出5角作为酬谢,每天抽空听他转授英语。朱葆三白天在店堂勤恳工作,晚上抽空刻苦自学。除了学习英语外,他还学习珠算、记账、商业尺牍等有关商业知识。他的好学,得到了店主的赞赏,夸他“勤敏朴诚,殊于常儿”。

后来,协记吃食五金店总账房去世,店主和经理破格决定让年仅17岁的朱葆三担任总账房和营业主任。三年后,经理病故,深得店主青睐的朱葆三继任经理。朱葆三从学徒升任经理,只经历了七年,其时才21岁。几年后,协记因店主去世而歇业。清光绪四年(1878),朱葆三利用在协记历年分得的红利和额外酬金,找到一间位于上海新开河的店面,自己开设了慎裕五金店,专营大五金。这成为他人生道路上的一个重要转折点。

在早期的经营活动中,年轻的朱葆三非常注意物色卓然不群的人才。他知人善任,慎裕五金店挂牌不久,闻悉顾晴川(民国外交部长顾维钧的父亲)精通账务,马上通过熟人礼聘他为总账房,掌管全店账务。“慎裕”发达后,朱葆三并不满足于小富即安的局面。要想在强手如林的大上海站稳脚跟,并把事业做大做强,就必须编织一张有利于经商发展的人缘关系网。他首先把突破点选择在那些经营有方且有一定社会地位的人士上。

清末上海著名企业家叶澄衷是朱葆三结交的一个挚友。叶系浙江镇海人,14岁到上海,一次偶然的机会结识了美孚洋行大班,从此大展身手,开设老顺记五金店,经销美孚汽油,从中积累了巨额的资本。在与叶交往的过程中,朱葆三获得了许多灵感和启迪。在叶的劝告和支持下,朱葆三将慎裕从新开河迁移到商业闹市区四马路(今福州路)。新慎裕的气派和规模让人刮目相看,朱葆三的身份和名望也随之不断攀升。尔后,朱葆三的经营范围逐步扩大,一跃成为申城的巨贾显贵。

朱葆三的另一位莫逆之交是袁树勋。20世纪初,袁树勋在政界步步高升,从苏松太道一直升至两广总督。在任苏松太道时,朱葆三忍痛割爱,将手下的得力干将顾晴川推荐给他,担任道台衙门的会计。朱葆三这一招妙棋让他获益匪浅。当时,苏松太道经手庚子赔款,款项由各通商口岸海关关税等收入作担保。赔款在交付上海口岸海关之前,先由上海道库暂行保管。朱葆三通过袁树勋身边的顾晴川,经手这笔巨额赔款,先将这笔赔款拆放至上海钱庄去生利息。袁上缴的利息一般以官利计算,而按行市规则,钱庄的利息一般均高于官利,中间的差额则自然由袁树勋、顾晴川和朱葆三三人分享。与此同时,朱葆三开设的慎裕也就自然成为当时上海众多钱庄要求参与拆款的追逐热点。朱葆三长袖善舞,既获取了巨额经济利益,又提高了自己在上海工商界和金融界的地位。

随着朱葆三在上海金融界和工商界的地位和声望迅速飙升,上海滩不少中外老板纷纷向他靠拢。如英商平和洋行聘请朱葆三担任买办就是典型的一例。

处于事业高峰期的朱葆三,虽已年过半百,但他好汉不减当年勇,以过人的胆识和魄力,描绘一张更大规模的发展蓝图。他接二连三地甩出一个个大手笔:

先后投资他所擅长的制造业企业,多达20家,如上海绢丝厂、上海华商水泥公司、大有榨油厂等;

大量投资近代民族航运事业,先后创设了12家轮船公司,如宁绍轮船公司、长和轮船公司、永利轮船公司等;

成为中国民资涉足公用事业的先驱之一,创建或投资上海华商电车公司、上海内地自来水厂、定海电器公司等;

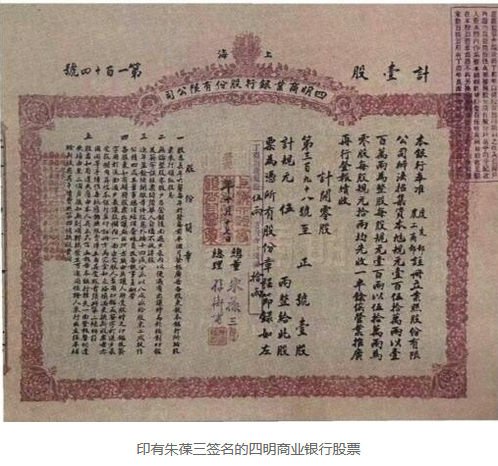

成为中国近代民族金融业的鼻祖之一,直接投资控股或参股的银行有浙江实业银行、四明商业储蓄银行、中华商业储蓄银行等7家;

成为中国民族保险事业的开创人之一,操持成立华安保险公司、华兴水火保险公司等;

成为中国民间资本投资外国企业的开拓者之一,大胆涉足外国来华企业,并到海外投资参股,像法商东方航业公司、马来亚吉邦橡胶公司都有他的资本。

随着资产如滚雪球般越滚越大,朱葆三跻身于上海为数不多的巨商行列。他的成功秘诀之一是广泛结交社会各界人士,协调多方关系;秘诀之二是一贯信奉传统道德,重视商业信用,以诚待客,以信服人,由此而被中外人士所推崇。朱葆三在当时上海商界已成为举足轻重的角色。当时许多的民族企业借重他的声望招徕资本,扩大影响。如刘鸿生创办的上海水泥股份有限公司聘请朱葆三出任董事长;上海南洋兄弟烟草股份有限公司改组,招收外股,聘请朱葆三为发起人;设在杭州的中华民国浙江银行特任命朱葆三为总经理等。

1911年,武昌起义爆发,上海革命党人积极响应,于11月6日成立沪军都督府,陈其美任都督。因财政部长沈缦云辞职,上海各界人士开会,公推朱葆三继任。为了支付军饷,革命党人要求提用道库存款。因各国尚未承认革命政府,各国驻沪领事不允许各银行将存款交给革命党人。华界钱庄自然也坚持钱业章程,没有存折不能付款。上海革命军政府都督陈其美一怒之下,将钱业会馆的负责人软禁起来。上海钱业众多老板不得已想出一个通融办法:钱庄从清政府在上海道所存公款中先划出白银10万两,以济革命军政府之急需。但这笔划款,要由朱葆三核收并出具收据,等于是要朱葆三个人为这笔本属清政府道台支配的资金作保。由此可见,朱葆三在金融界一言九鼎,享有很高的威望。所以上海滩当年流传着一句话:“上海道台一颗印,不及朱葆三一封信。”朱葆三虽然担任上海财政总长仅几个月,但他力挽狂澜的历史功绩是不可磨灭的。

1919年,五四运动爆发。5月9日,时任上海总商会会长的朱葆三与副会长沈联芳以上海总商会名义致电北京政府,提出中日直接交涉归还青岛等主张,与当时全国人民强烈要求将原来德国强占的青岛直接交还中国,并取消与日本签订的“二十一条”和各种密约之意愿相去甚远,因而激起了社会舆论的谴责。尽管后来朱葆三声明取消“致电”,为“致电”辩白,却依然遭到上海各界社会团体的反对,被迫引咎辞职。据华中师范大学朱英教授研究认为,五四运动时期的朱葆三虽仍担任上海总商会会长,但已年过七旬,平时直接处理会务并不多,实际上是由副会长沈联芳主持,因此朱葆三不应该负主要责任。但不管怎样,作为上海总商会的当家人,朱葆三自然也难辞其咎。

晚年,朱葆三致力于社会公益事业,先后创办和投资的社会慈善福利事业有中国红十字会、华洋义赈会、仁济善堂、定海会馆、四明医院、吴淞防疫医院、上海公立医院、上海孤儿院、普益习艺所、妇孺救济会、同义慈善会、贫民平粜局、上海时疫医院等。

1926年夏季,上海时疫流行,朱葆三创办于大世界附近的时疫医院病人骤增,经费短缺。为此,他冒暑前往察看,顺道劝募捐款,终因伏暑积食,年老气血两亏而一病不起,于9月2日在上海西门外斜桥寓所与世长辞,享年78岁。

朱葆三,一个从浙江农村打拼出来的实业大亨,为促进中国近代经济和各项社会事业的发展作出了不可磨灭的贡献。他的一生精彩地诠释了一个朴素的道理:做生意就是做人。