在中国革命历史博物馆里,一份泛黄的文件静静地躺在展示柜的角落里,它虽不起眼,却封存着一个改革时代的波澜壮阔。

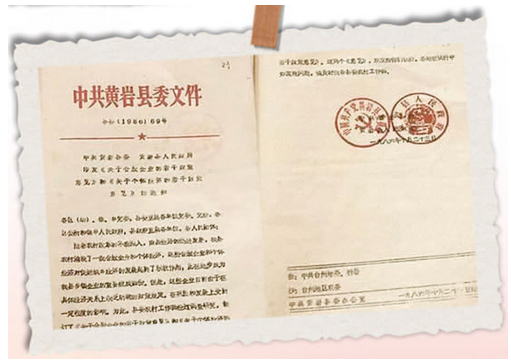

这份盖有黄岩县委、县政府红色公章的《关于合股企业的若干政策意见》是全国党政机关颁发的“第一个关于股份合作企业的政策性文件”,40多年前,它让一个默默无闻的小城摆脱贫困,成长为繁荣昌盛的现代化城市,也为中国的股份合作制改革、民营经济发展推波助澜。台州市黄岩区离休干部杨明就是起草这份划时代意义文件的重要参与者。

种下“勤劳致富”的种子

“黄岩第一个提出股份合作制改革,不是巧合,而是早有准备。”杨明坐在书房的窗台上,用放大镜仔细端详着一份文件,那是他在起草《关于合股企业的若干政策意见》(以下简称意见)前梳理的调研报告,如今已近期颐之年的他,谈起那段奋勇改革的激情岁月依然饱含深情。“黄岩人民在艰苦岁月里的不懈奋斗与勇于创新,早就为这次改革种下了一颗种子。”杨明说。

1956年,时年26岁的杨明在黄岩县委合作部做秘书。在一次下乡调研过程中,派驻在路桥马铺乡的青年干部颜冬青,向杨明谈起该地农民在合作化政策上的反馈。“农民干活积极性有所消减,后来,我们通过调研发现,不只是马铺乡有这种情况,就开展多地调研并打好报告后向上反映。”杨明说。

为进一步调动农民的增产积极性,1956年11月,黄岩县开始实施“三包到队、奖六赔四”,后又继续推进“三包到队、全奖全赔”,以三四户为一队进行以队为核算单位的耕作制度改革。“‘三包到队’让干活多的小队收获更多,农民干活的积极性一下子就提上来了,产量也上来了。我们就知道,这么干,行!”杨明介绍,1958年,黄岩县获得高额丰产,粮食亩产超400公斤,成为全国首个亩产上纲要的县。而这次经历也在杨明的心里种下了一颗种子:尊重农民意愿,发挥他们的主观能动性,进而推动社会进步。

人民公社化时期,黄岩乡镇集体企业开始发展,至1978年,黄岩全县区乡(镇)村三级集体工业总产值居全省前列。

也正是这一年,党的十一届三中全会召开,开启了改革开放历史新时期。“包产到组”生产责任制开始试行,黄岩人民紧跟脚步推行改革,随后高产地区、柑橘、山林的“包产到户”更是让农村劳动力逐渐从土地中解放了出来,开始从事手工业生产、工业生产、商品贸易等活动。

“我们还学习苏南浙北发展集体企业,把农业承包责任制引用到工业上,推行厂长为主集体承包责任制,大大推动了全县农村经济的发展。”杨明说,为调动老百姓办好集体企业、提高增收致富的积极性和信心,黄岩全县区乡普遍建立责任制,在政策推行上再一次领跑全国。1985年,黄岩县乡镇企业总产值达到5.028亿元,比1982年增长3.03倍(提前5年完成计划指标)。

个体、联户经济齐头并进

上世纪八十年代初期,就在黄岩县集体经济迅速发展的同时,在经济发展的赛道上,悄然出现了一个新赛道——个体、联户经济齐头并进。“当时,村办集体所有经济形式和个体、联户所有经济形式‘两式’竞跑,还出现了像新桥公社这样的典型代表。”杨明说。

当时,新桥公社(乡)原有5520户农户,全社总收入的主要来源为工副业收入。时任黄岩县农工部副部长的杨明特地前往调研,根据他和同事梳理的《新桥公社(家庭联户)经济发展情况调查》显示:1982年,该公社用于工副业劳动力约占总劳动力的80%,工副业专业户占总户数的26.7%,这些专业户和联户成了农村致富的带头人,年收入万元以上的有500户,而且公社中还出现了诸如筛网、爆竹、塑料制品、小五金、木器、补鞋等专业村,全社新造房屋两千多间,超过了前三十年的总和。

杨明对新桥公社的调研报告,有数据、有分析、讲打法、有举措,尤其是对集资企业发展的有利影响更是进行了一一列举。“集资企业能大范围地吸收社会资金,而且解决农村劳力的出路、增加国家税收和公共福利金,对当时经济发展来说,利多弊少。”杨明说,1985年,集资企业、个体经济在全县各式乡镇企业总产值中占了三分之一,可见,民间集资合股办企业已经形成一股新风尚。

很快,这份调研报告引起了县委领导的重视,并将此文件迅速在全县进行推广学习,然而文件转发后,有些乡镇还是出现了反对的声音。

当时的黄岩县,企业以乡办、社办、队办“红帽子”为主流,人们对农民“万元户”赞扬有加,但会认为工业“万元户”是“资本主义”,以至于一些人谈“资”色变。哪怕是集体企业中的管理骨干,面对应得的奖励,也不敢兑现原定分配办法和协议。更何况对家庭、联户中的工业“万元户”来说,更是不敢大步朝前。

“政策上没有‘红头文件’可依,大家行动上迈不开步子。”杨明说。

为合股企业、个体经济发声

1986年年初,杨明决心为县里起草一份关于集资企业和个体经济的政策性意见的文件。

“那时交通不便,我们在乡下一住就是好几天,同各地乡镇企业的管理人员、工人们对话,了解他们的诉求。”沈茂聪是原黄岩县委农工部的一名办事员,起草《意见》前,他陪着杨明几乎走遍了金清区(原属黄岩)、新桥区(原属黄岩)、城关镇,收集大量数据、案例,为起草《意见》做准备。“杨部长做事很认真,他还向我咨询国外股份制是如何实行的,一起探讨股份合作制到底适不适合我们国家的国情。”

实地调研多地乡镇集资企业后,石曲乡集资企业是杨明挑选的最佳案例。

石曲乡有乡镇工业企业63个,1985年,该乡的工业总产值比1983年增长3.7倍,居全县乡级第二位。其乡镇企业发展迅速的重要原因,就在于石曲乡乡党委和乡政府积极鼓励农村居民集资合股办企业。“该乡的集资企业数量是集体企业的1.33倍,产值比重更大。”杨明说。

即使看到石曲乡以及其他地区集资合股企业蓬勃发展,但它姓“社”还是姓“资”?发展方向对不对?股息如何算?劳资关系如何处理?这些问题在杨明的心里不停翻滚。

“杨部长一有时间就找我们几个人辩论,让我们给他提出问题,他再来回答。如果回答不上来,他会继续研讨寻找答案。”沈茂聪说。

在收集好大量详实案例及数据后,1986年5月中旬,《关于合股企业的若干政策意见和关于个体经济的若干意见》终于成型。

在那段人人努力奋斗的激情岁月里,那颗“勤劳致富”的种子早已开出了新芽,这份意见书的发布犹如甘霖,让树芽在橘乡大地上不断生长,荡涤着束缚农村生产力发展的旧体制,哺育着具有生机和活力的新事物,成长为参天大树。1987年,黄岩县各类乡镇工业总产值上升到8.1694亿元,比1985年增长62.48%,比1982年增长5.55倍。其中合股和个企产值已占三分之二左右,近5.5亿元。

“有人问我当时怕不怕被批判,我不怕,这是时代发展的必然趋势。只要为老百姓的利益好,我问心无愧。”杨明说。

1951年春末夏初,杨明(前排左三)与同事们在黄岩人民医院(现台州市第一人民医院)大樟树下合影纪念。